|

Regia:

Gabriele Salvatores

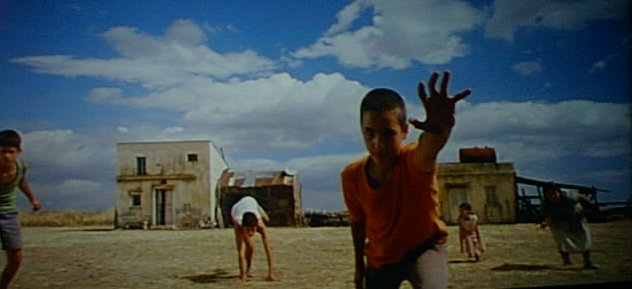

Interpreti: Giuseppe Cristiano, Mattia Di Pierro, Ajtana

Sanchez Gijon,

Dino Abbrescia, Diego Abatantuono

Italia - Spagna - Inghilterra, 2003

Galeotto

fu per me il libro di Niccolò Ammaniti, Io non ho paura, tradotto sullo schermo dal regista

Gabriele Salvatores, non nuovo a frequentazioni letterarie da trasformare

in immagini: basti pensare a Puerto Escondido tratto da Pino

Cacucci o a Denti, dove la scrittura di Domenico Starnone ben si

prestava a diventare cinema. Galeotto perché ho fatto l'errore di

leggerlo prima di vedere la sua ultima opera cinematografica e allora il

mio film mentale, ancora troppo aderente alla prosa dello scrittore e al

monologo interiore che ne scandisce la struttura, ha profondamente

inquinato la visione, non permettendomi di colmare il detto/non detto

dalle immagini con tutte le possibili interpretazioni affidate alla libera

immaginazione dello spettatore. In genere mi è facile distinguere un

libro da un film, per non correre nella trappola che spinge a cercare le

dipendenze, anziché gustare il sapore della differenza. Pur trattandosi di

linguaggi diversi, si resta delusi di fronte a film che risultano

traduzioni letterali di un libro, altrettanto dicasi quando se ne

discostano troppo, relegando il testo di partenza a semplice cornice

ispiratrice, che finisce con l'esistere al di là del canovaccio

utilizzato per generare idee nuove.

Il film di Salvatores ha dalla sua il

pregio di non inserirsi in questi scontati repertori, perché, pur

rifacendosi fedelmente all'opera scritta da Ammaniti, diventa

immediatamente altro, per rivendicare la capacità del linguaggio filmico

di raccontare una storia, la sua, senza sudditanza alcuna (come non

bastasse lo scrittore in persona, insieme a Francesca Marciano, ha

firmato la sceneggiatura, dando il proprio consenso a far circolare in

forma visiva la sua narrazione).

I miei consueti presupposti non sono però bastati stavolta a non farmi

sentire orfana del libro, gettandomi in una condizione di spaesamento, che

ha finito con l'inficiare la mia fruizione, in genere scevra da

condizionamenti di questo genere.

"Perché, mannaggia, ho letto il libro prima di vedere il film e

non viceversa?", mi sono detta indispettita. Allora ho cercato di

ricostruire i fatti: avevo acquistato il testo di Ammaniti prima di

sapere che Salvatores avesse intenzione di sceglierlo per il suo prossimo

film. Giaceva da tempo, inutilizzato, nella libreria di casa, come tante

altre opere che aspettano l'occasione giusta per essere lette. Finché un

giorno lo prese in mano mio nipote, sedicenne, assicurandomi che l'avrebbe

letto in poche ore, per poi rimetterlo al suo posto. In effetti lo divorò

rispettando la scadenza assicurata, ma, al termine della lettura, il suo sorriso

sornione mi fece capire che avrebbe desiderato portarlo via, forse per

rileggerlo ancora o farlo conoscere ai suoi amici. Che fare?

Mica potevo mettere fine a quel sodalizio affettivo scattato in poco

tempo, solo per rivendicare una proprietà, tra l'altro affatto curata! Il

nipote mi requisì il libro, dopo avermi spiegato che, pur trovandoci

parentele con Il Campo di Nessuno di Daniel Picouly per via

della voce narrante infantile che racconta gli eventi, ne apprezzava la

dimensione emotiva, capace di testimoniare il farsi di una crescita (il

passaggio dall'infanzia all'adolescenza) attraverso un cammino autonomo e

originale di affrancamento dalle paure ancestrali, senza per questo

giudicare l'universo adulto, pur essendo quest'ultimo moralmente deprecabile.

Ricomprai il libro e lo lasciai, stavolta, in

attesa sul comodino, perché ormai attendevo l'uscita del film di

Salvatores.

"Perchè, mannaggia, ho letto il libro prima di vedere il film e

non viceversa?", mi sono detta indispettita. Allora ho cercato di

ricostruire i fatti: una collega, docente di lettere presso un liceo

artistico, a cui mi è capitato di raccontare il fascino esercitato dal

libro di Ammaniti sul mio giovane parente, ha pensato bene di rincarare

la dose, spiegandomi che anche i suoi allievi, coetanei del nipote,

stavano passandoselo di mano in mano con un entusiasmo, che difficilmente

sapevano riscuotere altre opere da lei suggerite. La classe aveva

addirittura esplicitato il desiderio di poter andare al cinema "tutti

insieme appassionatamente" per proseguire l'incanto e al contempo

officiare a una sorta di rito collettivo, dettato dal desiderio di poter

consumare, nello stesso momento e nella medesima sala, quanto avevano

apprezzato durante la lettura individuale. La proposta dei ragazzi è

stata accettata dalla collega, ma non mi è dato sapere al momento se siano già

andati a vedere il film, né quali possano essere state di conseguenza le loro impressioni.

Ad ogni buon conto la sindrome Ammaniti avvertita dagli studenti liceali

mi ha certamente incuriosito e spinto ad aprire il libro prima di vedere

il film, pur sapendo di appartenere ad un'età diversa, non per questo

scevra di possibili investimenti

autoproiettivi.

In effetti il libro è scorrevole e ha dalla sua il fatto di lasciarsi

leggere in un paio di ore. Non parla di giovani, bensì di

bambini, la cui età spazia dai cinque ai dodici anni.

La sua forza

stilistica consiste proprio nella scelta, tra l'altro non originale

perché strausata in letteratura, di ricorrere a un io narrante, che in

questo caso cerca di ricostruire quanto avvenuto quell'estate afosa del

1978 (l'anno del sequestro Moro) ad Acqua Traverse, un pugno di quattro case e una vecchia villa, circondate da un oceano sterminato di campi di

grano, un paesaggio che la fotografia del film riesce a restituire in una

vasta gamma cromatica.

"Oggi Acqua Traverse è una frazione di Lucignano. A metà degli anni

Ottanta un geometra ha costruito due lunghe schiere di villette di cemento

armato. Dei cubi con le finestre circolari, le ringhiere azzurre e i

tondini d'acciaio che spuntano dal tetto. Poi sono arrivati una Coop e un

bar tabacchi. E una strada asfaltata a due corsie che corre dritta

come una pista d'atterraggio fino a Lucignano.

Nel 1978 Acqua Traverse invece era così piccola che non era niente. Un

borgo di campagna, lo chiamerebbero oggi su una rivista di viaggi.

Nessuno sapeva perché quel posto si chiamava così, neanche il vecchio

Tronca. Acqua non ce n'era, se non quella che portavano con l'autocisterna

ogni due settimane.

C'era la villa di Salvatore, che chiamavamo il Palazzo. Un casone

costruito nell'Ottocento, lungo e grigio con un grande portico di

pietra e un cortile interno con una palma. E c'erano altre quattro case.

Non per modo di dire. Quattro misere case di pietra e malta con il tetto

di tegole e le finestre piccole. La nostra. Quella della famiglia del

Teschio. Quella della famiglia di Remo che la divideva col vecchio Tronca.

Tronca era sordo e gli era morta la moglie, e viveva in due stanze che

davano sull'orto. E c'era la casa di Pietro Mura, il padre di Barbara.

Angela, la moglie, di sotto aveva lo spaccio dove potevi comprare il pane,

la pasta e il sapone. E potevi telefonare.

Due case da una parte, due dall'altra. E una strada, sterrata e piena di

buche, al centro. Non c'era una piazza. Non c'erano vicoli. C'erano però

due panchine sotto una pergola di uva fragola e una fontanella che aveva

il rubinetto con la chiave per non sprecare acqua. Tutto intorno i campi

di grano.

L'unica cosa che si era guadagnata quel posto dimenticato da Dio e dagli

uomini era un bel cartello blu con scritto in maiuscolo ACQUA

TRAVERSE" (Niccolò Ammaniti, Io non ho paura, Einaudi, Torino 2001, pp. 35 - 36).

Il

libro e il film raccontano una storia ambientata nel Sud italiano (le

riprese sono state effettuate a Rionero, non distante da Melfi, in

quelle masserie adagiate tra Puglia e Basilicata): un bambino

del Nord è stato rapito e un altro bambino, che invece è del luogo,

scopre l'orribile nascondiglio, in cui lo tengono prigioniero i suoi

rapitori.

A narrare la

vicenda è Michele Amitrano, un bambino di nove anni, ma anche l'adulto che,

ventidue anni dopo, scampato ai fatti vissuti quell'estate, si

trova a ricordarli, mosso non tanto dal senno di poi, ma dall'innocente

ingenuità e dalla freschezza umorale che solo un giovane (anche di

spirito) può provare.

La rammemorazione intrapresa dall'adulto finisce infatti con il mescolarsi e

con il confondersi con la voce di quel suo io bambino, impegnato in

un monologo interiore, che nel film sta nascosto dietro le immagini e la

musica, diventa racconto e struttura narrativa, per lasciare allo spettatore la possibilità di immaginare i suoi

pensieri e soprattutto le sue emozioni, paure comprese.

Per restituire questa visione soggettiva e infantile il regista ricorre

infatti a un espediente tecnico, quello di girare con la macchina da presa

all'altezza degli occhi di un bambino alto un metro e trenta. Inoltre sceglie di iniziare il film dalla parte buia, scrivendo con un

gessetto i titoli di testa sulla parete scura della cavità, dove sta

rinchiuso Filippo, il bambino del Nord rapito da tutti gli adulti che

abitano ad Acqua Traverse. Dalla tana umida, ripugnante e malsana, la macchina da presa

si sposta per inquadrare l'apertura che conduce all'esterno, alla luce del

sole, al corvo che sorvola le messi, quasi ad anticipare la possibilità

di sottrarsi alla prigionia, per diventare nuovamente liberi... di vivere

l'infanzia, correre, giocare, sognare, provare emozioni. Solo più tardi

ci offrirà uno sguardo del medesimo buco da un punto di vista rovesciato,

quando Michele si affaccerà a guardare cosa si nasconde sotto il pannello

ondulato, come se dovesse sbirciare dietro una porta chiusa per scoprire

qualcosa che cambierà la sua vita, aiutandolo a crescere e a

maturare.

Il libro privilegia invece il lato solare, iniziando con la corsa dei

ragazzini, impegnati in una gara per raggiungere la sommità di una

collina, che "sembrava

un panettone. Un enorme panettone posato da un gigante sulla pianura. Si

sollevava di fronte a noi a un paio di chilometri. Dorata e immensa. Il

grano la ricopriva come una pelliccia. Non c'era un albero, una punta,

un'imperfezione che ne rovinava il profilo. Il cielo, intorno, era liquido

e sporco. Le altre colline, dietro, sembravano nani in confronto a quella

cupola enorme" (op. cit., pag. 16).

Allo scrittore interessa descrivere il gruppo dei ragazzini alla luce del

giorno, per affidare al buio l'emergere delle paure, degli incubi sognati

ad occhi aperti, usando come copertura soltanto un lenzuolo, perché si fa fatica ad addormentarsi per via dell'afa e

dell'umidità che rende inospitale il letto o per colpa degli adulti che,

pur dovendo tramare in segreto il prosieguo delle loro torbide azioni,

finiscono con il litigare pesantemente tra loro nel cuore della notte.

"Quella

maledetta estate del 1978 è rimasta famosa come una delle più calde del

secolo. Il calore entrava nelle pietre, sbriciolava la terra, bruciava le

piante e uccideva le bestie, infuocava le case. Quando prendevi i pomodori

nell'orto, erano senza succo e le zucchine piccole e dure. Il sole ti

levava il respiro, la forza, la voglia di giocare, tutto. E la notte si

schiattava uguale"

(op. cit.,

pag. 6).

Nonostante

questo i bambini di Acqua Traverse si ritrovano ogni mattina a pedalare su

quello stradone assolato, per inventarsi il modo di trascorrere le vacanze

estive, divertendosi; a maggior ragione quando i loro giochi

trasgrediscono i divieti degli adulti o si trasformano in sfide

competitive, per saggiare il coraggio di ciascuno e al contempo dettare

penitenze umilianti, allo scopo di rivendicare il bisogno di comandare e

sottomettere gli altri.

Il

gruppo, composto da quattro maschi (Antonio, detto "il Teschio",

Salvatore, Remo e Michele) e due femmine (Barbara e Maria, la sorellina di

Michele), decide un giorno di scalare di corsa una collina: "Dritti,

su per la collina. Niente curve. È vietato stare uno dietro l'altro. È

vietato fermarsi. Chi arriva ultimo paga penitenza",

per issare sulla sua sommità una povera gallina impalata a mo' di

banderuola.

Michele arriva ultimo, perché impegnato ad aiutare la

sorellina che si è infortunata durante la gara: il capo della banda, il

Teschio, che è anche il più grande ("Gli

piaceva comandare e se non obbedivi diventava cattivo",

ma non si può dire altrettanto per il ragazzino che interpreta questo

ruolo nel film), decide dapprima di sottoporre Barbara alla vile penitenza

maschilista di abbassare le mutandine in pubblico per mostrare il suo sesso,

in seguito, accolte le proteste di Michele che asserisce di essere

arrivato ultimo, approva la sua autocondanna e lo spinge a entrare in un

casolare abbandonato e diroccato, per salire al piano di sopra,

raggiungere l'uscita da una finestra, aggrapparsi al ramo di un albero e

cadere finalmente giù. La generosità del bambino e la sua sensibilità

nei confronti dei più deboli, tiranneggiati dai prepotenti di turno,

anticipano il suo comportamento futuro nei confronti del bambino rapito e

al contempo aiutano a tratteggiare il suo istintivo atteggiamento

altruistico.

Nel film Michele, dopo essersi spaventato a morte per l'incontro con il

bambino zombie scoperto nel buco, trova il coraggio di tornare indietro,

per recuperare gli occhiali dimenticati dalla sorella nel cortile del

casolare diroccato: vorrebbe scappare e dimenticare la scena a cui ha

appena assistito, eppure ce la mette tutta per vincere la sua paura: il

dettaglio degli occhiali, che campeggiano tra la paglia, fungono qui

da "pars pro toto", come le famose lenti inquadrate da Ejzenstejn nella Corazzata

Potëmkin, a testimoniare la sua volontà

di affrancarsi da un'infanzia popolata di mostri, per correre determinato

verso un destino di crescita, lontano da quel microcosmo malsano,

attraverso un semplice gesto di coraggio, quale il riportare alla sorella

un oggetto di cui ha bisogno per poter vedere in maniera nitida, senza

nebbie, l'universo che la circonda. Nel libro la scena non è mai stata

scritta e questa marcatura originale, voluta dal regista, legittima una

volta di più il suo diverso interesse nei confronti di una stessa storia.

Michele

si sottomette alle regole del gioco e, durante il compimento della sua penitenza, deve farsi più

volte coraggio, trattenere il respiro, affidarsi alle sue conoscenze

(anche librarie) per muoversi lungo un pavimento danneggiato,

strisciando come una lucertola o rimanendo in equilibrio su un asse di

legno. Alla fine riesce a raggiungere la finestra che dà sul cortile, ma

il ramo, a cui si aggrappa, cede. Cadendo, per fortuna su un

materasso morbido, il bambino avverte un rumore basso e cupo: sotto le

foglie, i rametti e la terra, un ondulato verde, una tettoia di plastica

trasparente, che gli ha salvato la vita, piegandosi per assorbire la

caduta, nasconde in realtà un buco.

"Ero

cascato sopra un buco.

Era buio. Ma più spostavo la lastra e più rischiarava. Le pareti erano

fatte di terra, scavate a colpi di vanga. Le radici della quercia erano

state tagliate.

Sono riuscito a spingerla ancora un po'. Il buco era largo un paio di

metri e profondo due metri, due metri e mezzo.

Era vuoto.

No, c'era qualcosa.

Un mucchio di stracci appallottolati?

No...

Un animale? Un cane? No...

Cos'era?

Era senza peli...

bianco...

Una gamba!

Ho fatto un salto indietro e per poco non sono inciampato.

Una gamba?

Ho preso fiato e mi sono affacciato un istante.

Era una gamba.

Ho sentito le orecchie bollenti, la testa e le braccia che mi pesavano.

Stavo per svenire.

Mi sono seduto, ho chiuso gli occhi, ho poggiato la fronte su una mano, ho

respirato. Avevo la tentazione di scappare, di correre dagli altri. Ma non

potevo. Dovevo prima guardare un'altra volta.

Mi sono avvicinato e ho sporto la testa.

Era la gamba di un bambino. E un gomito spuntava dagli stracci.

In fondo a quel buco c'era un bambino. Era steso su un fianco. Aveva la

testa nascosta tra le gambe. Non si muoveva.

Era morto". (op. cit., pp. 32 - 33)

La

curiosità del bambino sarà l'aiuto più grande per superare la paura:

dentro la buca c'è infatti un bambino della sua stessa età, spaventato,

incatenato, affamato, assetato, quasi cieco, con la faccia pallida e

spettrale. Ma immediatamente dopo scatta l'attenzione per il diverso, suo

coetaneo, conficcato dai grandi in quell'antro buio. All'inizio pensa

addirittura sia morto, perché non si muove e non risponde ai suoi

disperati tentativi di stuzzicarne le membra, magre e sottili. La stessa

sensazione di appartenere ormai al regno dei morti verrà confermata da

Filippo, che non riesce a darsi altre spiegazioni del suo essere finito in

quel buco (grida isterico: "Io sono morto, sono morti tutti, anche

i miei genitori, perché non vengono a prendermi") e scambia

Michele per un angelo custode.

La forza muscolare e sana del ragazzino, abituato a vivere in campagna e a

correre in bici, contrasta con la carne bianca e il colorito diafano

del prigioniero.

I due bambini iniziano a comunicare tra loro: dapprima non si capiscono perché,

pur parlando la medesima lingua, provengono da ambienti differenti e da

famiglie di diversa estrazione sociale. Il libro rimarca in divesi episodi

l'abisso culturale e socio-economico che sembra apparentemente dividere la

coppia, che finisce con l'instaurare in realtà un legame alla pari, di

amicizia solidale e pericolosa complicità: Michele va a trovare più

volte il suo nuovo amico per proteggerlo, gli porta pane da mangiare e

acqua da bere, cerca di parlargli, lo fa uscire all'aperto, agevolando la

sua voglia di aprire finalmente gli occhi, incrostati dalla sporcizia, per

riprendere a vivere, a ridere, a rotolarsi nel grano; Filippo, dal canto

suo, aiuterà Michele a crescere, a vincere la sua paura, a trasgredire ai

giuramenti fatti al padre, inoltre gli permetterà di allargare i suoi

orizzonti di riferimento, per comprendere storie (simpatica quella degli

orsetti lavatori), notizie e comportamenti, ben lontani dal microcosmo

finora frequentato a Acqua Traverse. Salvando Filippo e sostituendosi a

lui, Michele decide da che parte stare e al contempo stabilisce il suo

destino: mettere fine all'infanzia e andarsene da quel paese, che sta

comunque cambiando e degenerando. Prolettica risulta infatti la scena

dell'arrivo delle mietitrebbia, che, da sopra la collina scendono simili a

mostruosi carriarmati, spezzando le pianticelle di grano: dopo il loro

passaggio nulla sarà più come prima, il grano giallo-giallo, dove aveva

sempre corso a raffica, non nasconderà più alcun segreto.

Entrambi saranno finalmente liberi: il rapito e il figlio del rapitore si

danno la mano nell'inquadratura finale del film (il gesto non è descritto

nel libro) a sancire la superiorità del loro legame, capace di

oltrepassare la violenza perpetrata dagli adulti, perché solo conoscendo

le cose che spaventano la violenza non ha più ragione di esistere. Un

sodalizio speciale e magico continuerà a unire i loro destini, nel bene e

nel male.

Salvatores

ha sempre amato inquadrare adulti in fuga (specie nei suoi primi film

intimisti-generazionali), impegnati in costanti on the road alla

ricerca di se stessi e di ragioni per le quali lottare: stavolta

l'universo dei grandi, tutti gli abitanti adulti di Acqua Traverse, più

l'uomo che arriva dal Nord a capitanare la maldestra e incapace banda dei

rapitori (il milanese Sergio, interpretato da Diego Abatantuono,

rappresenta il maggiore tradimento al libro), sembra decisamente immobile,

si dà poco da fare di giorno, per restarsene incollato ogni sera davanti

alla televisione a seguire le notizie trasmesse dal TG di Emilio

Fede.

In realtà sono gli adulti a sentirsi braccati e ad avere paura, anziché

i bambini, ma non si concede loro alcuna forma di riscatto (da se stessi e

dal sequestro orchestrato), né di liberazione, per rimediare a una vita

mafiosa e balorda. Non vengono però giudicati: agiscono per ignoranza o

semplicemente per obbedienza all'uomo venuto dal Nord.

"Piantala

con questi mostri, Michele. I mostri non esistono. Devi avere paura degli

uomini, non dei mostri",

gli ripete più volte il padre.

Nonostante questi insegnamenti, sarà proprio il padre a impugnare l'arma

che ferirà ad una gamba il figlio, perché così ha decretato il

"tocco del soldato": a lui è toccato in sorte di scegliere

l'unico fiammifero senza la capocchia e allora non potrà sottrarsi alla

missione mortale, come faceva l'esercito durante la guerra. Per fortuna il

figlio ha imparato, a spese proprie, a disobbedire e a crescere.

Anche la madre

è una figura assente: appare spesso arrabbiata, pronta a dare da mangiare

e a proteggere il figlio (usando il proprio corpo come uno scudo), quando

viene picchiato da uno della banda che l'ha scoperto nel buco in compagnia

del rapito, ma non c'è dialogo.

Sembrano abitare universi diversi, come è

rimarcato anche dal taglio di questa inquadratura: da una parte si vede il

bambino che le dà le spalle, mentre si rivolge a noi con gli occhi bassi

e lo sguardo triste, dall'altra tra le lenzuola stese fa capolino la

madre, un palo in mezzo li divide, a cui si aggrappa con tenacia la mano

del ragazzino.

Come

dicevo all'inizio la mia fruizione, seppur condizionata dal vivido ricordo

del libro che ha ispirato il regista, mi ha permesso di apprezzare la

splendida fotografia e soprattutto la naturale interpretazione dei

ragazzini (tutti attori non professionisti, scelti tra quelli del posto).

Monologo interiore a parte, mancanza di tensione in certe scene, maggiore

spazio dato al rapito, aggiornamento del repertorio dei giocattoli,

presenza dell'Intrepido (dove ci stava Tiramolla), grave assenza di Tex

Willer e soprattutto del suo amico indiano Tiger Jack..., ma i colori del

grano e del cielo ci sono tutti, come le canzoni di Mina ("Se

telefonando, Parole, parole, parole ...").

"Mi

hanno attratto i contrasti di questa storia che ha caratteri archetipi e

non ha niente a che vedere col solito bozzettismo paesano. Mi pare ci sia

dentro la tragedia greca, il Conrad di Cuore di tenebra, il tema di

sé e del proprio doppio. Voglio farne un film epico, dove i piccoli

protagonisti siano eroi grandi come John Wayne quando va a cavallo"

(dichiarazione rilasciata da Gabriele Salvatores durante le riprese).

Paola Tarino

|