|

Editoriale

27 novembre 2010

Illégal... siete voi

La zona grigia non può più girarsi altrove

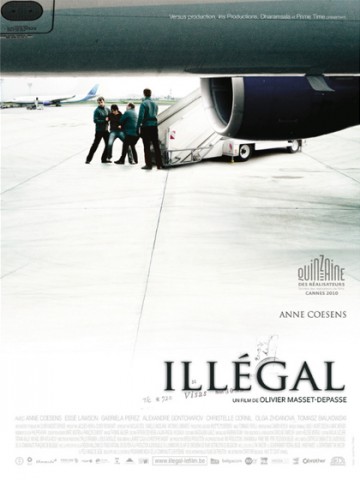

Illégal

di Olivier Masset-Depasse

Per chi ha avuto qualche contatto con il dolente mondo rinchiuso innocente nei lager/GULag inventati come Cpt qui da noi da Livia Turco, tipico prodotto cattocomunista del vecchio Pci, e Giorgio Napolitano, migliorista e da sempre pompiere con chiara intelligenza con il nemico, e poi rinominati Cie e peggiorati dall'orrido Umberto Bossi, prototipo dell'ignorante razzista e spietato neonazista, in combutta con Gianfranco Fini, allora delfino di Almirante, direttore durante il ventennio di "La difesa della razza", rivista dichiaratamente razzista, per noi che non rifiutiamo di vedere il meccanismo spietato che tritura esistenze innocenti la visione del film belga non aggiunge nulla di nuovo. Il prodotto di quel bel quartetto di criminali (chiunque abbia anche solo immaginato una cosa del genere è assimilabile a Mengele e Eichmann, una lunga catena di manufatti penitenziari distribuiti sul territorio nazionale (via Corelli a Milano, corso Brunelleschi a Torino, Ponte Galeria a Roma, Gradisca d'Isonzo, via Mattei a Bologna, Vulpitta di Trapani, il Lamarmora di Giovanardi a Modena, il Cpa di don Bello a Otranto, Restinco vicino a Brindisi... e poi Lamezia, Crotone, Salinagrande, Pian del Lago, Pozzallo), piuttosto conferma quel che gli ottantenni rimasti testimoni dei precedenti lager novecenteschi ripetono: "Adesso non si sa neanche più a chi guardare, a chi rivolgersi per trovare appoggio a idee solidali e di semplice giustizia, evitando che l'ottusità che traspare dagli occhi del vicesindaco di Brescia o l'inquietante sguardo invasato di Calderoli possa rappresentare la chiusura a ogni speranza di alternativa". Il film di Masset-Depasse toglie ogni illusione: anche in Belgio la ferocia sbirresca è assassina come qui. L'intelligenza ha perso e Tania per metà film si chiama "9648": vi ricorda qualcosa?

Per chi ha avuto qualche contatto con il dolente mondo rinchiuso innocente nei lager/GULag inventati come Cpt qui da noi da Livia Turco, tipico prodotto cattocomunista del vecchio Pci, e Giorgio Napolitano, migliorista e da sempre pompiere con chiara intelligenza con il nemico, e poi rinominati Cie e peggiorati dall'orrido Umberto Bossi, prototipo dell'ignorante razzista e spietato neonazista, in combutta con Gianfranco Fini, allora delfino di Almirante, direttore durante il ventennio di "La difesa della razza", rivista dichiaratamente razzista, per noi che non rifiutiamo di vedere il meccanismo spietato che tritura esistenze innocenti la visione del film belga non aggiunge nulla di nuovo. Il prodotto di quel bel quartetto di criminali (chiunque abbia anche solo immaginato una cosa del genere è assimilabile a Mengele e Eichmann, una lunga catena di manufatti penitenziari distribuiti sul territorio nazionale (via Corelli a Milano, corso Brunelleschi a Torino, Ponte Galeria a Roma, Gradisca d'Isonzo, via Mattei a Bologna, Vulpitta di Trapani, il Lamarmora di Giovanardi a Modena, il Cpa di don Bello a Otranto, Restinco vicino a Brindisi... e poi Lamezia, Crotone, Salinagrande, Pian del Lago, Pozzallo), piuttosto conferma quel che gli ottantenni rimasti testimoni dei precedenti lager novecenteschi ripetono: "Adesso non si sa neanche più a chi guardare, a chi rivolgersi per trovare appoggio a idee solidali e di semplice giustizia, evitando che l'ottusità che traspare dagli occhi del vicesindaco di Brescia o l'inquietante sguardo invasato di Calderoli possa rappresentare la chiusura a ogni speranza di alternativa". Il film di Masset-Depasse toglie ogni illusione: anche in Belgio la ferocia sbirresca è assassina come qui. L'intelligenza ha perso e Tania per metà film si chiama "9648": vi ricorda qualcosa?

Se non vi ricorda nulla significa che il velo che copre ogni notizia sui media mainstream relativamente a questi buchi neri del diritto e della coscienza umana, collocati dentro a gangli vitali come le metropoli, è riuscita nell'intento di non squarciarlo affatto per evitare l'orrore. Ma forse l'operazione funziona soprattutto perché chi varca i cancelli degli stabilimenti non deve avere la percezione che sta entrando in un altro mondo fatto di sospensione della democrazia nata dalla resistenza: come capita sempre, se ne accorgeranno tra un po' che hanno cominciato con i rom e i "negghèr", con i viados e i "froci", per arrivare a tutti, privandoci di ogni libertà.

Per proseguire agganciando l'attenzione di chi non ha voluto vedere il lager sottocasa e risultare tollerabile - cosa che invece la realtà può tranquillamente sorvolare - Il film distribuisce qui e là qualche episodio di umanità, ma si vede che lo Spirito del tempo non riesce a tollerarla e risultano subito fuori registro le forzature come quella che immagina la presenza di una donna - e madre anch'essa - sotto l'uniforme di un secondino; fortunatamente un tragico personaggio di donna maliana la smaschera: "Due figli da sfamare non è una scusa valida per fare un lavoro del genere"... è la frase che meglio incarna il motivo del film: che razza di lavoro sia lo testimonia il volto tumefatto, l'occhio chiuso e i ritorni in cella in carrozzina, ripresi con una sorta di pudore, che mostra solo i piedi strascicati di fianco agli anfibi dell'aguzzino, e contemporaneamente facendo scoprire allo spettatore gradualmente come si comportano gli sbirri delle democrazie occidentali, mostrando i corpi che si trovano fisicamente frapposti tra la solidarietà e gli interessi della società capitalista, che ha bisogno dei Cie per scatenare gli istinti razzisti degli autoctoni e calmierare i salari ancora di più: torture, botte, costrizioni, pressioni non solo psicologiche... e nell'orrore si scivola casualmente, per un nonnulla, partendo da una situazione di tranquillo sorriso su un mezzo pubblico, ancora più inserito in una esistenza normalizzata, testimone di una dedizione materna, se il sorriso si spalanca su un apparecchio dentistico.

Infatti la tensione si percepisce fin dall'inizio, collocato nell'ottobre 2000: le prime parole sono in russo con riprese ravvicinate (solo in questo inizio e nel finale, dove di nuovo si torna ad avere rapporti "stretti" tra familiari, l'inquadratura del volto tiene tutto il quadro, poi la fisicità ravvicinata sarà solo di botte e la cinepresa si terrà lontana dai volti, se non per documentarne la devastazione tumefatta), ma il timore di venire scoperti anche in casa, braccati senza motivo, clandestini senza aver fatto reati è esplicito nelle intimazioni della madre al figlioletto di sei anni che ha provato a virare sul francese, una prolessi dello snodo che porterà Tania nell'arcipelago Centro di espulsione 111 bis, perché nel 2008 i due si lasceranno andare a un dialogo nella loro lingua su un bus. Transfughi dalla Russia dell'amico (di Berluska) Putin nel Belgio vallone, diviso dall'odio interetnico anche internamente (ma questo aspetto non trova spazio nell'altro orrore razzista, che evidentemente ha tante facce quante sono le piccole patrie che si possono inventare per estromettere gli indesiderati dalla mentalità retriva), cercano di sopravvivere: la scommessa del film come divulgazione e fabbrica di consenso trova nelle loro figure la soluzione per narrare infinite storie fotocopia. Per fortuna, madre e figlio si arrangiano in una vita marginale con il ragazzino che ritroviamo nel 2008 inserito a scuola, e lei janitor che non chiede nemmeno Bread and Roses, ma vorrebbe affrancarsi dall'attenzione della mafia russa che le ha fornito i documenti falsi... poi tutto precipita e si ha la sensazione di piombare non solo in un incubo, ma in un girone infernale fatto di ottusità burocratica, accanimento e stillicidio, sadismo psicologico, violenza di stato... privazione immotivata di libertà!

Infatti la tensione si percepisce fin dall'inizio, collocato nell'ottobre 2000: le prime parole sono in russo con riprese ravvicinate (solo in questo inizio e nel finale, dove di nuovo si torna ad avere rapporti "stretti" tra familiari, l'inquadratura del volto tiene tutto il quadro, poi la fisicità ravvicinata sarà solo di botte e la cinepresa si terrà lontana dai volti, se non per documentarne la devastazione tumefatta), ma il timore di venire scoperti anche in casa, braccati senza motivo, clandestini senza aver fatto reati è esplicito nelle intimazioni della madre al figlioletto di sei anni che ha provato a virare sul francese, una prolessi dello snodo che porterà Tania nell'arcipelago Centro di espulsione 111 bis, perché nel 2008 i due si lasceranno andare a un dialogo nella loro lingua su un bus. Transfughi dalla Russia dell'amico (di Berluska) Putin nel Belgio vallone, diviso dall'odio interetnico anche internamente (ma questo aspetto non trova spazio nell'altro orrore razzista, che evidentemente ha tante facce quante sono le piccole patrie che si possono inventare per estromettere gli indesiderati dalla mentalità retriva), cercano di sopravvivere: la scommessa del film come divulgazione e fabbrica di consenso trova nelle loro figure la soluzione per narrare infinite storie fotocopia. Per fortuna, madre e figlio si arrangiano in una vita marginale con il ragazzino che ritroviamo nel 2008 inserito a scuola, e lei janitor che non chiede nemmeno Bread and Roses, ma vorrebbe affrancarsi dall'attenzione della mafia russa che le ha fornito i documenti falsi... poi tutto precipita e si ha la sensazione di piombare non solo in un incubo, ma in un girone infernale fatto di ottusità burocratica, accanimento e stillicidio, sadismo psicologico, violenza di stato... privazione immotivata di libertà!

Meritevole, per una volta, l'intenzione didattica di documentare le possibilità di vessazione infinita che si scoprono una volta inseriti in un sistema concentrazionario, in cui i diritti sono sospesi, l'umanità negata e il potere ha la certezza dell'impunità dal più alto grado a quello più infimo: infatti ci viene sciorinato tutto il repertorio che i media mainstream occultano. A cominciare dal dolore di cancellarsi le impronte digitali con un ferro da stiro incandescente che poche sequenze dopo risultano illeggibili al poliziotto preposto alla macabra verifica (prima tappa di un percorso di autodifesa destinato al successo), l'umanità eterogenea dei "nuovi arrivi", la difficoltà di comunicare, anche solo di usare i telefoni... almeno in Belgio c'è il telefono in corridoio a disposizione, invece a Torino sono stati requisiti persino i telefoni portatili personali per impedire contatti con persone solidali esterne, che il questore Faraoni considera come istigatori della raccapricciante pratica di sigillarsi la bocca e gli occhi cucendoseli per protesta, senza capire che i migranti lo fanno contro di lui e lo stato feroce e razzista che lui rappresenta, non contro i solidali con i sequestrati. E poi: i rumori di porte che si chiudono dietro le spalle, le perquisizioni corporali intime e umilianti, il numero di matricola 9648 (al posto di un nome impronunciabile non in quanto difficile ma in quanto straniero e da tenere nascosto dietro un numero per salvarsi), le docce di corsa per non finire l'acqua calda, l'aria e il cibo schifosi, il medico che rifiuta le cure, minacce di finire sotto processo e l'ignobile "Caso Dublino" che perseguita tutti i migranti identificati nella loro prima tappa occidentale, il ritorno volontario di chi si arrende e il suicidio di chi è stato spezzato dall'accanimento.

All'aspetto didattico che cerca di documentare ogni caso possibile e di dare un'immagine evidente dello squallore e della precarietà di esistenze intercettate dalla reazione - comunque meritevole tentativo di far conoscere la condizione dei migranti non solo a chi urla con la bava alla bocca legaiola, ma pure a quella zona grigia che si volge dall'altra parte rispetto ai Primo Levi odierni - si sommano alcuni momenti geniali di cinema puro: quello della mensa, uno dei pochi istanti corali, liberatorio come un Jean Vigo contemporaneo, ha la forza dello sberleffo e la fattura della comica delle torte in faccia, partendo dalla critica dell'infame cibo imbandito e di nuovo giganteggia la consapevolezza di Aissa, la donna del Mali che non ci sta a essere incasellata e rispedita e umiliata, una figura autentica, a tutto tondo e che richiama alla memoria alcuni personaggio che in questi giorni hanno partecipato alle manifestazioni di Brescia (dove su una gru hanno resistito 17 giorni alcuni buggerati dal raggiro della sanatoria, dove lo Stato ha derubato e truffato le persone, facendosi consegnare un pizzo, un'estorsione per un documento poi beffardamente negato) e per quello sono stati caricati su un aereo per punizione: Aissa insegna il rispetto di se stessi e fa pure divertire la ragazzina cilena che non riesce proprio a mangiare quella sbobba insultante ("Prendi: sembra cacca di cane, guarda... è cacca di cane: non si rifiuta la cacca di cane!") e coinvolge tutte nel gioco riottoso, nella ribellione ludica al delirio punitivo istituzionale.

Pare strano che un regista maschio abbia posto al centro la maternità, o meglio tre modi diversi di essere madre e tre conseguenze differenti derivanti dal cortocircuito tra questa e la situazione del lager.

Tania si fa in quattro per rendere normale la vita di suo figlio per quel che le consente la situazione, finché riesce a essere presente, poi è il dramma del rapporto telefonico (sempre precario e insicuro, se si pensa alla facilità data dalla diffusione dei mobile, ma che possono essere requisiti nei Cie), il timore che Vanja cerchi di raggiungerla e l'ansia che possa essere preso, indi il terrore centuplicato dalla lontananza che possa essere preda dei mafiosi... proprio questo è ben documentato e colpisce sicuramente le madri che si immedesimano in questa donna distaccata crudelmente dal figlio senza motivo (un classico del cinema di tutti i tempi e dei romanzi più coinvolgenti): l'assenza e il bisogno di un contatto negato sadicamente è un tratto che accomuna i migranti di tutte le latitudini, soprattutto a fronte di quel bel rapporto tra madre e figlio tratteggiato a inizio film, un po' stucchevole e tirato giù attraverso luoghi comuni tipo la festa di compleanno - verso cui si dirigono quando viene catturata -, ma che acuiscono il dolore di quando nega l'esistenza del figlio allo sbirro inquisitore (lo confesserà solo a Nina, la bambina cilena in una notte di complicità carceraria tra innocenti recluse); fino a dover inghiottire anche la frase lapidaria del figlio che le dice: "Se scoprissero chi sei e ti espellono? non ti perdonerei mai", dover fare i conti con la reazione dell'abbandono da parte di chi si soffre di aver dovuto abbandonare viene resa senza la retorica che può trasparire da questo racconto, perché l'indignazione viene coperta dal fatto che l'inquadratura è costretta entro quelle mura sovrastate dalla sofferenza che soffoca e quindi stupisce che ci si possa ribellare, da soli con il telefono a muro e la fila dietro; e poi arrivare a minacciare quel figlio al di là del muro che se lavorerà per i mafiosi (perché fuori, dal punto di vista del ragazzo, risulta anche peggio, visto che deve mantenersi) "non sarai più mio figlio", la negazione totale... da cui ripartire, per salvarsi.

Un'altra madre coraggio; Maria. Si presenta dopo un po' che ha fatto il suo ingresso nel film, anzi, prima di declinare le sue generalità "familiari" con una frase che non ammette speranza, l'avevamo già trovata nella cella ed è suo il primo atto di solidarietà al culmine di quel piano sequenza che vede il primo approccio della clandestina russa con la mentalità e le procedure dell'universo concentrazionario: Maria, spinta dalla figlia che sembra quasi in simbiosi con la madre (come il pupazzo di un ventriloquo), regala la tessera telefonica a Tania che altrimenti non potrebbe avvertire il figlio. La donna sudamericana è dolente come il suo paese d'origine che ha subito violenze di ogni tipo e lei le sussume nella sua presentazione, un curriculum eccezionale: il nonno è stato sfruttato dal padrone, suo padre torturato da Pinochet, e ora lei umiliata dall'Occidente; eppure resiste... finché Nina ce la fa, ma non si può far crescere una bambina in un lager e allora il regista può raccontare ancora un'altra sfumatura che il lager si porta dietro fatalmente, la sconfitta del ritorno volontario: apparentemente Maria sarebbe la donna più tranquilla di quelle rappresentate, eppure la vita in carcere, così intollerabile, lo diventa ancora di più assistendo alle difficoltà che deve affrontare la propria figlioletta; paradossalmente è più fragile lei che può assistere la figlia direttamente di quanto non sia Tania che ha un tormento in più non potendo vedere il figlio, ma ne ha uno di meno, potendo solo immaginarsi i disagi. Sembra l'opposto della resistenza ai rimpatrii forzosi e delle botte subite per poter guardare negli occhi la terza madre, la secondina, e chiederle: "Per chi ci prendi? per masochisti? vuoi sapere se ho sofferto abbastanza da poter rimanere nel tuo paese?"

Un'altra madre coraggio; Maria. Si presenta dopo un po' che ha fatto il suo ingresso nel film, anzi, prima di declinare le sue generalità "familiari" con una frase che non ammette speranza, l'avevamo già trovata nella cella ed è suo il primo atto di solidarietà al culmine di quel piano sequenza che vede il primo approccio della clandestina russa con la mentalità e le procedure dell'universo concentrazionario: Maria, spinta dalla figlia che sembra quasi in simbiosi con la madre (come il pupazzo di un ventriloquo), regala la tessera telefonica a Tania che altrimenti non potrebbe avvertire il figlio. La donna sudamericana è dolente come il suo paese d'origine che ha subito violenze di ogni tipo e lei le sussume nella sua presentazione, un curriculum eccezionale: il nonno è stato sfruttato dal padrone, suo padre torturato da Pinochet, e ora lei umiliata dall'Occidente; eppure resiste... finché Nina ce la fa, ma non si può far crescere una bambina in un lager e allora il regista può raccontare ancora un'altra sfumatura che il lager si porta dietro fatalmente, la sconfitta del ritorno volontario: apparentemente Maria sarebbe la donna più tranquilla di quelle rappresentate, eppure la vita in carcere, così intollerabile, lo diventa ancora di più assistendo alle difficoltà che deve affrontare la propria figlioletta; paradossalmente è più fragile lei che può assistere la figlia direttamente di quanto non sia Tania che ha un tormento in più non potendo vedere il figlio, ma ne ha uno di meno, potendo solo immaginarsi i disagi. Sembra l'opposto della resistenza ai rimpatrii forzosi e delle botte subite per poter guardare negli occhi la terza madre, la secondina, e chiederle: "Per chi ci prendi? per masochisti? vuoi sapere se ho sofferto abbastanza da poter rimanere nel tuo paese?"

Queste frasi forti, sbattute in faccia a Lieve, la sbirra "buona", sono il motivo più valido a sostegno del film, perché, al di là del fatto che sia poco credibile una persona in divisa da guardia carceraria che dimostri un minimo di sensibilità nei confronti dei "detenuti" per reato di clandestinità, finisce in realtà con l'incarnare lo spettatore medio che infatti alla fine del film dovrebbe avere la stessa reazione di fuga, perché ciascuno ha un limite di tolleranza e questo è stato abbondantemente superato. E la poliziotta si sveste (come una monaca che ha perso la vocazione... o un telespettatore coscienzioso che non pensa sia ancora tollerabile qualche nuovo scossone avverso ai migranti e si stacca dal televisore) dei panni di tutrice di un ordine che finisce con il farle orrore di fronte alla morte disperata, che spiega agli occhi di tutta la società civile quelle forme di autolesionismo in questi giorni diffuse nel lager di corso Brunelleschi a Torino.

L'apoteosi del film è compresa nella frase di Aissa alla secondina: "Due figli da sfamare non è una scusa per fare un lavoro del genere... e cosa pensano i tuoi figli a sapere come tratti le madri di altri ragazzini?" e queste domande che inchiodano sono il corredo più adatto a quel modo di riprendere con camera a mano per inserire meglio nella realtà carceraria e non per seguire un formalismo belga à la Dardenne: i famosi fratelli stanno addosso ai loro personaggi, qui la scelta è diversa e preferisce stare addosso ai luoghi cupamente oppressivi (se ne vede la triste tetraggine in quelle riprese un po' dal basso nelle quali il soffitto incombe in un grigiore deprimente), collocandovi i protagonisti come se potessero contemporaneamente essere respinti da quei muri repellenti e conglobati nel loro grigiore, figurine di uno spessore inusuale derivante dalla loro umanità e contemporaneamente bidimensionali ombre lungo le pareti rese trasparenti dall'assenza di documenti.

Un'ultima frase, pronunciata da uno appartenente alla categoria più ignobile della compagnia di giro che lucra sui poveri migranti, l'avvocato: "Dopo il suicidio di Aissa, sono nella merda fino al collo": bisogna aspettare e creare i martiri, insomma un perfetto stile taleban dovrebbe consentire condizioni di vita accettabili per persone che non hanno fatto nulla di male.

Tutto il resto sono botte da orbi e sopraffazione, violenza sordida, sicurezza di impunità, prepotenze e ricatti da parte di una polizia sempre più razzista e con l'unico scopo di terrorizzare.

E il sospetto che l'intento di denunciare una condizione inumana da parte del regista, che ha potuto entrare in una struttura di quel tipo e appassionarsi alla difesa dei malcapitati in Belgio, sia riuscito ci sembra che provenga dal fatto che il film ha tenuto nemmeno una settimana, nonostante abbia visto proiezioni di pellicole andate ben più deserte: Ventavoli ha avuto coraggio a programmarlo, ma forse la distribuzione non ha pensato minimamente di promuoverlo, per quanto abbia vinto a Cannes alla Quinzaine

Auschwitz è tornato e il reato di "ebraicità" si chiama ora "clandestinità"

[In questi giorni ci sono iniziative importanti che sfociano in una grande manifestazione sabato 27 novembre 2010 alle 14 alla stazione Porta Nuova di Torino, dove si riuniranno i migranti e i solidali antirazzisti; Macerie è un sito da controllare assiduamente per avere informazioni riguardo alla situazione di migranti e strutture di repressione...]

Il sito di Macerie e chi lo gestisce è omologabile a quel gruppo di solidali a sostegno dei reclusi che si intravedono in una sequenza mentre cercano di portare sostegno ai reclusi; attraverso queste forme di controinformazione si possono conoscere anche meccanismi utili a inceppare la macchina degna di Eichmann delle espulsioni ordita dai regimi razzista dell'Europa. A questo proposito è eccezionale per tensione e rigore la sequenza che vede la protagonista caricata a forza sull'aereo e solo l'intervento rapido dei passeggeri riesce a salvarla... dall'espulsione, purtroppo non dalle botte successive. Comunque è bene sapere che si può salvare una persona nel modo in cui documenta il film, oppure nei mille modi che spiegano i solidali antirazzisti sparsi in tutta Italia e che hanno sostato sotto la gru di Brescia o sotto la torre di Milano o davanti al cie di corso Brunelleschi ogni terza domenica del mese. Frapponendosi.

a cura di

adriano boano

|