Locarno Film Festival 2001

Tre film

Delbaran, L’afrance, Dervis

Delbaran

Regia: Abolfazl Jalili

Fotografia: Mohammed Ahmadi

Suono: Hassan Zarfan

Interpreti: Alzadeh, Rahmarollah Ebrahimi, Hossein Kashemian

Nazione: Iran

Anno: 2001

Ci è capitato di vivere soltanto l’ultima giornata, concitata, di Locarno. Senza accrediti, senza accesso ai computer, indignati per l’accettazione di una censura ancora più odiosa per la presenza di Sgarbi a sbeffeggiare. Dopo Addio Lugano bella, cantata in coro dai compagni dei centri svizzeri e l’epilogo sconcio delle immagini selezionate, fino alla incredibile premiazione, che solo l’inesperienza della direttrice ha reso palesemente evidente il preconfezionamento, per fare da contraltare al cinema morettiano e premiare pure le muccinate, vera industria cinematografica italiana, dobbiamo comunque mettere all’attivo tre splendidi film, il che rende schizofrenica l’edizione: da un lato, pronta ad accogliere istant-video coraggiosi e ingenuamente predisposti a fare lo sporco gioco di Sgarbi, censore e controllore, con la connivenza della direttrice e delle autorità cantonali; dall’altro capace di selezionare film no-global come Delbaran, il bel film di scuola naderiana firmato da Jalil Jalili, con ragazzino corridore in una no man’s land di confine, estremo lembo di innocenza perduta tra macchine sempre in panne e sempre rimesse in moto dal precoce clandestino e dai suoi burberi amici, finché un ordine dall’alto chiude la frontiera dimostrando come a tutte le latitudini il potere si frapponga agli interessi delle popolazioni che se non hanno il diritto di vedersi sfilare in cortei pacifici perché appartenenti a zone d’ombra censurate da un governo che non può accettare folle oceaniche da lui non orchestrate, si vedono riemergere su un altro schermo rappresentate da un solo ragazzino clandestino, a sua volta censurato dalla giuria, il cui verdetto era già scritto per edulcorare il ricordo di una rivoluzione dei garofani tradita anch’essa da chi lo aveva condiviso. Tant’è vero che i maggiori sostenitori della candidatura allignano tra i critici 40-50enni allora giovani del Movimento e adesso pronti a ridurre quelle speranze a banali episodi illanguiditi nel ricordo (si passa dalla surreale deesse del ’67 al come eravamo della 2cv del ’74: un successo per le auto francesi). È vero che, come è stato detto, i Settanta non furono solo anni di piombo — non lo furono affatto (e a questo proposito inviterei a leggere A casa di Guido Viale) — ma è altrettanto vero che ridurre quel Movimento ad armata brancaleone non fa giustizia dei tanti Tabucchi che furono a Lisbona quel 25 aprile.

L’afrance

Regia: Alain Gomis

Fotografia: Pierre Stoeber

Montaggio: Fabrice Rouaud

Suono: Erman Kerzanet, Raphaël Sobier

Musica: Patrice Gomis

Scenografia: Philippe Barthelemy

Interpreti: Djolof Mbengue, Delphine Zingg, Samir Guesmi, Theophile Moussa Sowiè, Thierno Ndiaye Doss

Nazione: Senegal, Francia

Anno: 2001

Un film che, pur avendo raccolto giudizi favorevoli e un riconoscimento minore, vedremo distribuito solo a estate inoltrata (La faute a Voltaire docet) è L’afrance: di nuovo ci dobbiamo stupire che la stessa direzione che ha concesso una censura così pesante al governo fascista e legaiolo, abbia accolto un atto di accusa così circostanziato, colmo di riferimenti dotti a Touré e ad altri intellettuali africani, grazie alla tesi sostenuta dallo studente senegalese protagonista della terribile e improvvisa burocrazia che da studente con pieni diritti lo precipita nella condizione di clandestino denudato in carcere, umiliato con manette per i sei giorni di permesso di soggiorno scaduto in prossimità della laurea, una laurea che più volte viene fatta emergere per contrapporre il progresso a cui era giunto il pensiero africano anticolonialista all’inetta chiusura personificata dalla funzionaria allo sportello che lo denuncia precipitandolo da dotto frequentatore di gallerie d’arte a recluso senza colpa, privo di diritti, come temporaneamente può avvenire nell’Italia di fini e Scajola, ma come capita quotidianamente 24 ore su 24 nell’Europa degli immigrati. Splendido a questo proposito è il racconto africano che il ragazzo fa alla giovane autista che per un po’ ci sta e poi lo caccerà non potendo sostenere (né capire) il suo rovello: se essere un ibrido capace di mettere a frutto entrambe le culture di cui è ormai possessore (l’amico carpentiere lo pone di fronte al suo specchio: ha lasciato l’Africa a vent’anni, ormai non è più africano e non ha più legami con il Senegal), oppure è un meticcio destinato a rimanere a metà, irriso dagli uni, cacciato dagli altri, senza un luogo a cui sentirsi appartenente. L’aneddoto è proprio la storia di un ragazzo in questa situazione, consapevole di essere portatore di una cultura che l’ovest non conosce - il racconto stesso di Djallo (famoso in tutto il mondo sub-sahariano e ignorato dall’occidente ombelicale) ne è testimonianza - e di cui lui invece comprende persino i meccanismi della disciplina antropologica messi in atto per avvicinarsi, ancora una volta in modo colonialista (ma progressista), alla cultura africana; il Djallo della tradizione culturale africana, impaurita dai danni che possono ancora distruggere il poco rimasto, nell’incubo della sua ambiguità finisce con il non portare a termine la muta che potrebbe portarlo a dare luogo a un nuovo soggetto molto più auto-protetto e con il suicidarsi e anche il protagonista di L’afrance ci andrà vicino in una sequenza un po’ lunga, ma potente per evidenziare l’incomprensione che può accerchiare una condizione simile: non si butterà, riuscirà a terminare gli studi e a trovare la forza politica - un gesto di onestà intellettuale, consapevolezza e dimostrazione di aver compreso gli insegnamenti di Touré - di tornare in Africa, ma lavorare in realtà che non sono quelle originarie, conscio di non potersi reinterpretare in un tessuto che lo considera ormai meticcio, si presenterà altrove a essere ibrido tra i suoi connazionali per applicare gli insegnamenti acquisiti, digeriti, elaborati e coraggiosamente posti in atto, rifiutando più facili compromessi e giocando un terzo ruolo né in Europa, né a casa per testimoniare la necessità di costruirsi il proprio futuro partendo dai presupposti imposti da ciò che si è divenuti. Anche noi dovremmo cominciare un nostro processo di ibridazione per sfuggire ad una nazione ormai aliena ai nostri principi - e a quelli della costituzione nata dalla resistenza - e presentarci preparati a quella cultura globalmente diversa che la reazione vorrebbe negare, ma che non potrà che prodursi.

Dervis

Regia: Alberto Rondalli

Fotografia: Claudio Collepiccolo

Montaggio: Alberto Rondalli

Musica: Kemac Karsoz

Scenografia: Luigi Marchione, Cosimo Gomez

Costumi: Nicoletta Taranto

Nazione: Italia, Turchia

Anno: 2001

Magari attraverso operazioni rigorose e intelligenti come Dervis, il terzo film sorpresa di questa giornata ticinese di un festival contraddittorio tra la parte mondana e quella più rigorosamente cinematografica. In questo caso il film è un raro esempio di rappresentazione dei temi universali attraverso una cultura particolare, che non è quella originaria dell’autore, ma che viene rappresentata con una precisione e un testo capaci di dislocarsi altrove per scavare argomenti universali in cui ogni cultura si trova ad arrovellarsi: proprio il processo che il giovane di L’afrance si trova a preconizzare e il ragazzo di Jalili cerca di interpretare; quel brodo di culture libere dalle catene pseudo-liberali dell’economia neoliberista che impone regole uguali per sfruttare in modo differente il giovane africano oggetto del razzismo dello sbirro iraniano (ma preda della solidarietà di quella comunità abbarbicata alla frontiera). Nel caso del Derviscio i rovelli sono molto più metafisici e condizionano la terribile età di un quarantenne, la sua prima prova è il dubbio se sia giusto seguire la legge a cui la sua morale si abbarbica, oppure seguire l’istinto solidale nei confronti di un braccato: non risolvere nodo conduce il malcapitato in prigione ma non denunciato da lui, bensì da uno scrivano, da sempre con lui e a sua insaputa spia per il cadi: dimostra come la parola e in particolare quella scritta sia foriera di trappole; e dunque il fatto che il film s’inizi e termini sulla splendida immagine del derviscio che scrive la storia che vediamo viene stigmatizzato da questo giudizio che si riaffaccia lungo tutta la notevole letterarietà del testo che non fa che ribadire sempre le ambiguità che lo porteranno alla sconfitta dopo essere passato attraverso la scomparsa civile, l’orgoglio esaltato (mai un uomo può essere troppo orgoglioso, non lo è mai abbastanza), ma solo per dimostrare come anche senza volerlo si finisce con immolarlo al potere, che stritola, un potere in grado di manipolarlo, facendogli credere di aver interpretato le sue volontà e di avergli lasciato libero arbitrio, laddove viene spinto ad agire nell’unico modo che il suo codice gli consente. Eccezionale la sequenza della fortezza: dopo la certezza che il fratello imprigionato senza motivo, vigendo una sospensione del diritto che avoca al cadi tutto il potere assoluto di vita e di morte; di reclusione e di tortura; più sottile di un qualsiasi regime fascista brutale, prepotente e arrogante, qui le manifestazioni sono compiaciute della propria arte dell’intrigo, più che del manganello. Alla morte del fratello il derviscio fa un lungo pellegrinaggio a piedi alla fortezza, un campo lungo lo inchioda all’esterno della porta attraverso la quale parla al secondino. Uno scambio di una limpidezza folgorante per la brutalità della risposta invisibile che lo respinge (negandogli anche le spoglie, recuperate con una cerimonia solo in seguito restituendogli parte della visibilità che il potere riuscirà a negargli). Egli chiede alla porta: "Sei così cattivo perché sei qui dentro?" "Sei così stupido perché sei lì fuori?" è la risposta suggellata nella sua fredda logica di gestione del potere dall’uro impotente dell’omelia che maledice: "Chi uccise chi non ha ucciso", un grido inorridito che non impedirà in futuro di uccidere altri Francesco Lorusso, Giorgiana Masi, … Carlo Giuliani, con il solo scopo di perpetuarsi in propri riti di potere, imponderabili per tutto il film finché si svelano nel terrore dell’essere presi in trappola, che sovrasta quello di trovarsi rinchiusi innocenti e senza diritti, umiliati e vilipesi, da cui la finzione del film permette di uscire attraverso un confronto con un altro detenuto che ha una visione più lucida della propria condizione, ribelle nei confronti del potere e che è lo stesso a cui il derviscio aveva concesso ospitalità, arrestato proprio in casa sua. Ora il derviscio trova accomunato il ricordo del fratello, transitato per quelle segrete, la cui orazione del Sutra della Caduta continua ad aleggiare come la sua presenza antiautoritari, con la fisicità di Yzak che gli rivela come non ci si può sottrarre alla responsabilità che per il potere sono prove di colpevolezza: "Uno viene catturato prima o poi e tu sei amareggiato perché non sai di essere colpevole": basta avere dubbi sulle legittimità del potere del cadi… Dopo di che nuovamente si affacia prepotente la forza della scrittura sia come componente positiva che negativa: il donon dello scrivano fedifrago del libro manoscritto per due anni "senza ricompensa" perché "i beni terreni non sono una ricompensa paragonabile alla scrittura, che dunque risulta essere il vero motivo di ambiguità e dubbio. Lo sforzo del derviscio di lasciare un documento scritto della sua kafkiana esperienza è positivo, ma spesso la scrittura stessa opera interventi sul reale manipolizzandolo e mistificandolo: la sua stessa denuncia falsa ai danni di un amico, seguita da una lettera che lo scagiona sono due facce della stessa centralità dell’ambiguità della scrittura e inanella di nuovo la spirale attorno a cui ruota tutto il film, l’alternanza tra coscienza e colpevolezza, tra amicizia e giustizia. Una scelta impossibile da cui emerge solo la responsabilità, di nuovo in senso positivo - la giusta predisposizione alla scrittura, che diventa assunzione di responsabilità - o negativo, cioè la responsabilità per i gesti compiuti di ingiustizia. Un film che gravita attorno alla responsabilità, intesa come "soggettiva" o "oggettiva".

Ora si apre il palcoscenico di Venezia e Alberto Barbera è meno docile di Irene Bignardi, più "responsabile" e consapevole del ruolo che può svolgere la biennale con le immagini montate in modo corretto, stavolta… speriamo.

Controinformazione governativa?

Il cinema italiano vittima collettiva di se stesso...

|

Purtroppo i dubbi sulla effettiva capacità dell'immagine di informare espressi nell'intervento sui fatti di Genova precedente, si sono materializzati a Locarno: il video collazionato da 15 registi italiani si sviluppa secondo i parametri tipici dell'informazione asfittica, fondata sui soliti espedienti: brevi sequenze di frame ripetuti per offrire cifre anonime dell'operazione, inutili per aggiungere informazione; episodietti avulsi dal contesto, ma emblematiche ancore per la fruizione del comune spettatore televisivo; pervicacemente perseguita assenza di un punto di vista che concorra a creare il senso. Il risultato è un pasticcio incapace di formare un'idea dei fatti, ma anche - volutamente (e questo è imperdonabile) - cercando di permettere a chiunque abbia intenzione di ricostruire la propria verità di potersi appellare a un qualunque frammento per suffragare la propria ipotesi: vittime e carnefici possono scambiarsi i ruoli con facilità e la brevità dei singoli spezzoni, la loro scelta forzatamente personale di ciò che è dentro e di ciò che è fuori dal campo, tagliano via aspetti e informazioni che continuano a interagire con i fatti privilegiati dallo sguardo. In questo modo il servizio è deficitario, anzi inaccettabile per riprodurre gli eventi: dunque solo sbobinando le centinaia di ore di girato, montandolo oculatamente e senza pressioni esterne, essendosi già formati un'idea per aver partecipato alle giornate genovesi, solo allora forse si può ottenere qualche risultato meno mistificante di questo raffazzonato video fabbricato apposta per Locarno e dalla direzione del festival condizionato pesantemente nei suoi contenuti.

"Un video governativo", di fronte al "lavoro" dei 15 registi questo è il commento di Sgarbi rilasciato alla radio del festival, che grida a pochi passi da una postazione di internet, rete sulla quale si affacciano ben altri contributi video, meno reticenti e meno sottomessi al regime (sottomissione psicologica che formula censure preventive, rendendo asettico il lavoro).

Difficile non essere d’accordo con il sottosegretario ai beni culturali, soprattutto quando a ruota viene diffusa la voce della montatrice del film: Silvia Tonin, che nel più puro stile Violante si difende dicendo che avrebbero voluto fare un video sulla pace e invece poi si sono trovati di fronte a un materiale che non aveva nulla di rappacificante (e già questo ci informa della capacità di adeguarsi al contesto del cinema italiano), senza contare che questa evoluzione dei fatti ha disperso il coordinamento tra i film-makers e quindi hanno dovuto agire con il materiale che avevano. Una pietosa bugia visto che nelle giornate concitate del meeting presso il media center sono passate migliaia di immagini più significative, e quella non è l’unica velina della giornata da parte di chi non ci si aspetterebbe fosse così bi-partisan: infatti anche Steve Della Casa, leader di Lotta continua nel ’77, interpellato da radiotre in qualità di esperto di cinema (ore 23,45: lo sento in auto mentre torno inviperito a casa) ritiene trattarsi di un video che ha il pregio di non prendere posizione e non rinfocolare così altri scontri.

Peccato che invece fornisca alibi e materia al governo e alla polizia per sfilarsi dalle accuse piovute internazionalmente (e per fortuna hanno aderito alla richiesta di non usare volti compromettenti per qualcuno che abbia causato la rottura di qualche preziosissimo bene di una banca assassina, rischiando invece danni fisici da parte dei guardiani del capitale): nel momento in cui si montano prima i ragazzi (e non falangi black bloc) che incendiano auto ed erigono barricate e solo dopo si inseriscono "timide" reazioni della polizia (Steve dice: "una violenza esagerata da un lato, a cui ha forse risposto la polizia in modo un po’ troppo violento"), si offre una lettura mistificata degli eventi. Proseguendo con la indignazione automobilistica arrivo quasi a casa con il Gr di popolare network e qui trovo una nuova puntualizzazione che mi rende più chiara l’operazione-trappola in cui siamo caduti: Osvaldo Verri – uno dei 15, il più autorevole dopo Salvatores, che probabilmente ha semplicemente firmato la partecipazione, poiché ha avuto un ruolo defilato e viene chiamato in causa solo per poter dire che si alligna tra gli autori anche il nome di un premio oscar – dice che solo ieri sera hanno saputo dalla direzione del festival (Irene Bignardi, grande amica di Steve, direttore del Torino Film Festival) che venivano richiesti dei tagli sollecitati non si sa da chi – ma il videomaker riconduce non troppo velatamente le pressioni agli ambienti che nei giorni scorsi hanno richiesto un intervento censorio – tagli che prontamente sono stati messi in opera.

In effetti la durata è già sintomo di intervento successivo: al di fuori dei canoni televisivi (26-52 minuti), ma senza raggiungere i canonici 80-90 minuti. Nei titoli di coda la responsabile dell’avid è Silvia Tonin e nessun altro e quindi se sono stati operati dei tagli si dovrebbe conoscere l’identità di chi li ha fatti e in cosa consistono: chiedendo alla montatrice forse si potrà avere qualche informazione in quel senso. Non solo la lunghezza non è standard per il formato televisivo, ma il prodotto è sbilanciato in più punti: l’inizio si distende con parecchi inserti che servono a stemperare, suddividere in capitoletti, con la ricorrenza degli innumerevoli piedi sfocati che cadenzano alcune sequenze sembra si tenti di dare un senso generale al video, che nelle prime scene parrebbe intento a introdurre a ben altra sostanza; addirittura le immagini dei concerti con Meg intenta a cantare El pueblo unido e poi Manu Chao ripreso con gli accorgimenti canonici dei concerti e le riprese sbilenche sulla folla festante sono troppo lunghi per la durata complessiva del video come è stato presentato, dunque non c’è dubbio che è stato tagliato in altre sue componenti meno innocue.

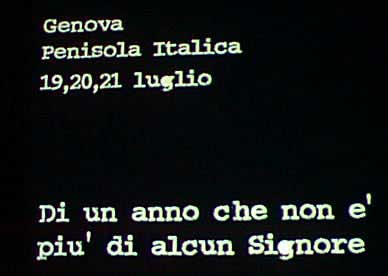

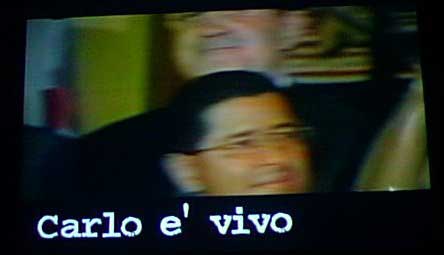

La carica militante – anche un po’ troppo retorica – dell’inizio con i cartelli commentativi (denunciati da Sgarbi come troppo didascalici, "evidentemente", secondo l’esponente politico, "mirati a coprire carenze di materiale") in cui si ribadisce con una discutibile raffinatezza e una inesistente proposta politica che "Carlo è vivo" e poi sulla sfilata di faccioni G8… "E i morti siete voi", quel ritmo blando e curato nel passaggio da una situazione all'altra, si stempera non appena appare la didascalia "venerdì, ore 12,30".

Evidentemente quella giornata è lo spartiacque sul quale non si deve lasciare documentazione se non filtrata: all’inizio si direbbe che una mano competente (oserei dire memore dell’insegnamento di Ejzenstejn) cerca di fare un montaggio delle attrazioni: tamburini black bloc e scudi percossi da manganelli dei celerini; passi cadenzati degli uni e marziali degli altri; ridicolo dettaglio su zainetto Nike che sale le scale sulle spalle di un presunto dimostrante e centurione bardato da robocop, sempre solo lo stesso a ribadire con Violante che furono sporadici episodi di pochi violenti poliziotti. Anche l’utilizzo del rallenti sembra adottato da mano esperta per sottolineare gesti degni di nota per restituire l’atmosfera e lo stesso si perde nel momento in cui ci si addentra nei momenti più significativi e di maggior accusa, come in quelli statici e svincolati dal resto come il breve momento al mediacenter – utile comunque a fare pubblicità alla sony –, dove le immagini sono poco significative e sembrerebbero preludio di altro materiale che invece manca (magari nelle intenzioni degli autori si sarebbe dovuto raffrontare con lo scempio del blitz notturno? Non lo sapremo forse mai, certo la preparazione sembra adattarsi ad uno sviluppo di quel tipo).

Solo due episodi vengono concessi al voyeurismo dei reduci delle botte del 20-21: una donna che recita una filastrocca rimata sull’"otto" con biscotto…, degna della settantasettina risata che vi seppellirà (e confesserà di essere costretta in un repartino psichiatrico, tenerissima e lucidissima) e un odioso enorme poliziotto che insegue un ragazzo subito dopo l’assassinio di Carlo Giuliani, urlando la menzogna che per qualche minuto sarà verità mediatica: "Con il tuo sasso l’hai ucciso". Da brivido, ma sono pochi secondi. Il resto è documentazione di devastazioni e guerriglia, dove gli sbirri fanno la figura ancora di quelli che si sono contenuti: in distanza si vedono alcuni pestaggi, ma il teleobiettivo appiattisce tutto.

Addirittura strappa l’applauso la sequenza, estrapolata dal contesto e quindi opinabile episodio senza senso, di un giovane che da solo fa indietreggiare senza alcun arma, con il solo potere dello sguardo magnetico un intero manipolo di poliziotti schierati, come è possibile che ci sia stata una simile Tienanmen senza che nessuno spalleggiasse quel compagno in canottiera e passamontagna ripreso dall'alto che senza timore, determinatissimo, ma questo è insufficiente a spiegare la gag, che si riduce solo a quello nel momento in cui poi si aggiunge la bella idea di rallentare anche la banda sonora producendo uno strano mormorio come di belva che si ritira mugugnando: un applauso che poi sbiadisce di fronte alla documentazione raggruppata sotto la giornata di sabato. Nulla di quel corteo gioioso interrotto dai lacrimogeni sparati a freddo ci viene mostrato, niente di quella folla eterogenea e internazionale – e questo è ancora più strano se si pensa che all'inizio era presente una babele di lingue che cantano canzoni di lotta negli idiomi più strani: anche in questo caso le forze dell’ordine fanno un figurone, non hanno iniziato loro, eppure emergono teste rotte di evidentemente pacifici dimostranti di mezz’età, curati dai superstiti dei sanitari del Gsf, che ci si chiede da chi siano state spaccate.

Un rilievo posto da Steve, conduttore di Hollywood Party (trasmissione specializzata in cinema di radiotre), è che per fortuna non ci sono commenti o musica sobillatori o fuorvianti. In parte è vero e sicuramente pregevole: gli unici canti provengono dalla piazza, ma per lo più sono rumori secchi, però saltuariamente si sentono commenti degli operatori, soprattutto sull’episodio del carcere di Marassi con il portone incendiato, dove si vorrebbe forse ribadire che si è lasciato campo libero alle frange "violente" (si vede un cellulare che indietreggia e poi fugge), ma il messaggio è ambiguo, quasi che le forze dei carabinieri si siano trovati di fronte a una forza soverchiante (ridotte in quelle immagini a un drappello di una ventina di persone e anche da altre sequenze prodotte da un punto di vista molto più ravvicinato non se ne contano molte di più) e lo spezzone non consente di spiegare con più precisione il fatto; insomma quando si appunta su singoli episodi la documentazione sembra non solo carente ma anche reticente, quasi che esistesse sicuramente un altro punto di vista, che però è venuto a mancare all’ultimo momento; sennò non si spiegherebbe la colonna sonora infarcita di indignati "bastardi" rivolti alle forze dell’ordine con i toni e le inflessioni più disparate. D’altra parte le immagini della Diaz sono quelle passate n Tv e neanche le più raccapriccianti; sembra che ci siamo sognati tutti un incubo collettivo.

Non è stato epurato un commento che anticipa l’ingresso in campo degli M113: "Stanno giocando alla guerra contro un avversario che non è equipaggiato", dice una voce verosimilmente di un operatore; forse non se ne sono accorti nella concitazione della censura notturna. Probabilmente per evitare di ottenere un effetto di spot troppo smaccatamente filogovernativo sono stati mantenuti gli episodi di solidarietà genovese: i fiotti d’acqua rinfrescante o i saluti a pugno chiuso (un caso per ciascuna manifestazione di simpatia, non uno di più).

Che ci fosse un intento a monte più articolato e serio si evince dalla struttura che permane nei due cartelli uguali all’inizio e alla fine, che sanciscono il luglio "di un anno che non è più di alcun Signore", che fa il paio con altre simmetrie che si perdono un po’ nel rimaneggiamento. Probabilmente questo lavoro e altri annunciati (quello diretto da Citto Maselli ad esempio) subiranno successivi rimontaggi a seconda del contesto e dalle pressioni a cui si accetta di sottostare. Prodotti in itinere che sicuramente trarranno vantaggio dal confronto con gli spettatori, mancato a Locarno: ai fischi di parte del pubblico si è risposto facendolo defluire senza permettere un contenzioso o un confronto con gli autori, senza dare spazio ai dietro le quinte. Lì ci voleva un'assemblea: speriamo che in tutte le occasioni per la proiezione dei successivi video non manchino momenti di dibattito.

A parte le indubbie censure, si avverte l’intento di non scontentare nessuna delle parti, che per un documentario non è mai un buon servizio fornito a chi vuole cercare di orientarsi in un evento: probabilmente è più chiaro ed esaustivo prendere posizione e poi enumerare i fatti da quel punto di vista, se no la visuale risulta comunque appannata dai bisogni di mistificare.

Adesso aspettiamo la versione Citto Maselli, sperando che non sia troppo appiattita sui tentativi di Rifondazione (non del suo segretario) di monopolizzare il movimento soffocandolo nell'abbraccio, intanto ci chiediamo se Mimmo Calopresti e Davide Ferrario vorranno fornirci la loro versione personale del materiale che hanno potuto catturare: il primo lo abbiamo visto all'opera - abbiamo persino accennato a un saluto in mezzo alla tensione del corteo di sabato in corso Torino - del secondo abbiamo sentito la testimonianza radiofonica; ora vorremmo che si frapponessero tra il senso di quei giorni e le manipolazioni che se ne sono fatte. Potrebbero anche collaborare con realtà indipendenti.

|

|