|

|

|

Editoriale

- Nel film di Loach hanno ragione tutti dice Gabriele Vacis, e ha ragione: chi vuole flessibilizzarsi e chi cerca di difender le garanzie e la sicurezza del lavoro dipendente; chi ha bisogno di denaro e chi orienta l´indignazione contro i vecchi imboscati e saprofiti per darsi una ragione in più per accettare lo stato di cose che non ha potuto scegliere, verso un´occasione di guadagno individuale meritocratici; nessuno bada invece a quella che potrebbe essere la corretta valutazione i cui tenere conto: vista l´impossibilità di mantenere forme di impiego di reciproca modesta soddisfazione tra datori e prestatori d´opera, come dopo il taylorismo è avvenuto in seguito alle conquiste degli anni sessanta, e preso atto della indisponibilità dei padroni di continuare a sfruttare ridistribuendo una minima parte del profitto, garantendo una sopravvivenza dignitosa, allora è venuto il momento di perseguire ciascuno la propria predisposizione e svolgere finalmente mansioni, compiti, ruoli che a fronte di un´inferiore retribuzione (che significa oculati consumi non più dettati dal circuito pubblicitario consolidato da salari adeguati) possano compensare con il livello di soddisfazione personale che proviene dal lavoro svolto, parzialmente così liberandolo dalla frustrazione, dal logoramento e recuperando in questo modo la dignità del lavoratore dipendente sotto attacco (non siamo più disponibili!), liberando quella competenza messa in secondo piano dal neo-yuppiesmo in fregola per arrivare sempre prima all´apice della carriera senza "saper fare". Se tutto ciò non può ancora essere nelle corde di Loach, è invece presente nell´originale film francese Le bleu des Villes: la protagonista è impiegata in un´attività infame, è una di quelle forme di delazione che può produrre sadismo oppure autocommiserazione da parte di chi lo svolge, ma solo disprezzo da parte della committenza. Elevare contravvenzioni alle auto in sosta in una città di provincia è sicuramente frustrante, fatto poi da dentro una ridicola divisa firmando petizioni interne per la carta igienica (unico momento in cui la sua firma la rende un individuo, ma solo per renderla un numero sulla petizione, e quando se ne renderà conto, metterà in dubbio una solidarietà minimale inutile, perché non elude il senso di sconfitta), mentre la propria ambizione è cantare, risulta oltremodo insopportabile al punto che non si riesce più a condividere con il partner nemmeno i sogni di una normale quotidianità borghese: la casa nuova da arredare e allestire, le scelte più scontate e banali sembrano così lontane con quella pena addosso… Fin dall´inizio siamo accompagnati dall´autrice nell´intreccio in modo che non si può non solidarizzare con l´insoddisfazione della giovane: per quale motivo una persona senza turbe psichiche dovrebbe arrampicarsi su un camion in sosta vietata sotto una pioggia a dirotto per infilare una notifica di multa sotto il parabrezza? Quale giustificazione potrebbe derivare a una donna, che appare trasformata alla cena con l´amica che appare liberata per il fatto che presenta le previsioni del meteo (un lavoro altrettanto poco creativo, ma con un´aura differente che lo nobilita), dal fatto che viene infagottata in una squallida divisa retrò, azzurra (il blue del titolo)?

Tutto il film ha una maniacale attenzione per i dettagli dei mestieri: Patrick, il marito ha trovato nell´allestimento della casa – un´idea fissa che lo porta a parlare solo di quello, persino quando in piena crisi matrimoniale si danno appuntamento al bar lui arriva con le foto dell´avanzamento lavori – lo sfogo per le frustrazioni derivanti dal suo impiego all´obitorio, ma chi non riesce a liberarsi dal ricordo del suo lavoro è l´obiettivo della cinepresa che lo inquadra sempre in modo da farne risaltare la grigia tristezza che rimanda a quella sequenza all´inizio (la prima che lo riguarda, montata in parallelo con il deambulare "sur le trottoirs" della moglie) in cui lo vediamo pulire il cadavere di turno con dovizia di particolari per nulla voyeuristici; di contro quando Solange decide di prendere la sua vita in mano e piomba a Parigi a casa dell´unico riferimento che ha, Mylène, l´amica – che grazie al suo lavoro ha pubblicato un libro (la realizzazione di questo alter ego la perseguita: quel libro è anche il suo regalo di compleanno che acuisce con il confronto lo squallore della propria condizione) e si permette il vezzo di far squillare il telefonino con l´Internazionale, luogo comune del cinema transalpino dopo Geudiguian – viene spacciata per giornalista e immediatamente assume un fascino particolare. I protagonisti si sentono sminuiti dai lavori che li impegnano e questo li prostra, fiaccando anche i loro rapporti con il mondo e macerando gli affetti. Il ridimensionamento dei sogni però oltreché brutale (il tradimento di Mylène la spinge a tentare il suicidio) è anche un po´ moralistico, perché tende a rintuzzare le aspirazioni di Solange onde dimostrare – giustamente – che non ci si deve sminuire, ma lasciandole peraltro spazi, per non dover fare Canossa e quindi acconsentendo all´indispensabile fuga da un lavoro insoddisfacente vissuto come prigione, d cui evadere con una montagna di zucchero filato rosa, che permete di rituffarsi nel paese dei balocchi, consapevoli di rifiutare l'impiego di buon senso che dà sicurezza, per affidarsi alla voglia di liberarsi.

- Cantet faceva bozzetti in Risorse umane, parlando di ambienti che non conosce e giustapponeva storie plausibili di generazioni diverse di sconfitte, facendo credere a chi non era mai entrato in fabbrica di aver messo in evidenza il vero dramma del lavoro dipendente… Invece il problema è la consapevolezza che ci sono poche probabilità di affrancarsi sognando una pensione chimerica che sembra allontanarsi sempre più, ogni mattina che si timbra entrando in quell´ambiente repellente, tutte le volte che si striscia il badge pensando a quale recondito motivo ci sia dietro la propria presenza in quel luogo che non ha nulla a che vedere con noi, e non solo per quella giornata, ma – orrore! – anche per tutte quelle che vengono dopo finché ci si scopre vecchi.

Le dinamiche interne ad un´officina risultano schematiche in Risorse umane ancor più che in Dance in the Dark (che è un musical e quindi forzatamente risulta stereotipato in certi meccanismi) e non si coglie la fatica autentica di dover accettare supinamente sempre tutte le idee palesemente errate di management insipienti; mancava la denuncia dell´occlusione di tutti gli spazi per ribellarsi o anche soltanto per immaginare qualcosa in alternativa al disastro umano, individuale e collettivo; nel nuovo film invece l´immaginazione arriva a palesare una vita clandestina che reinventa l´allontanamento dal posto di lavoro, rendendolo occasione di investire il tempo liberato in una dimensione anarcoide dove assaporare la libertà dal lavoro: lì l´esistenza oberata dalle incombenze derivanti dal lavoro è messa tra parentesi, dischiudendo un mondo speciale pur non proponendo nulla di eccezionale; l´eccezionalità sta nell´aver piegato il lavoro, la sua tragica conclusione (il licenziamento, delitto sempre più frequente), a un´estasi utopica realizzata.

La solidarietà e la dignità apparivano nel primo film soltanto come un incidente di sceneggiatura, perché facevano parte dello script, ma non esistevano nella realtà descritta, poiché al regista interessava consegnare all´immaginario europeo quella figura di yuppie di provenienza proletaria che prova un improbabile sussulto di rispetto per sé; ma all´economia del film serviva mostrare l´altro aspetto, il bisogno di rappresentare la rassegnazione del vecchio padre. E quel che è peggio, accettarla. Lo rende crumiro senza sfaccettature, appunto senza aver messo piede in officina tutte le mattine, senza aver pensato alla bollatrice ogni giorno "fine pena, mai"… una condanna a vita…, a meno che… Un altro personaggio, un garantito che si trova fuori dal ciclo produttivo che teoricamente conosce così bene, espulso: e da quella improvvisa libertà scaturisce una consapevolezza e anche una finzione nostalgica di ciò che si era, che comprende anche la creatività di inventarsi l´affabulazione del nuovo mestiere immaginario Una nuova dignità personale al di fuori dal gioco perbene assicurato dal possesso di un lavoro stabile e sempre uguale .

Tutto ciò gioca su un perno, un assunto perverso: che senza l´idea di lavoro, privati della dimensione occupazionale, si cessa di esistere, o meglio si oltrepassa una frontiera, scomparendo al controllo sociale; e contemporaneamente è talmente una dimensione simbolica che equivale alla sua invenzione, alla sua simulazione, e una recita ci consente di rientrare in gioco e di assaporare una libertà, effimera al punto che alla prima occasione si rientra nei ranghi, la ricreazione è finita, nessuno se n´è accorto, perché se no potrebbe prendere esempio e mettere in crisi il sistema che attraverso il lavoro controlla, sopprime i sogni, innesca un richiamo contro natura a essere schiavi, quello stesso che lo spinge a sottoscrivere nell´epilogo la propria nuova condanna a far pare di quell´ingranaggio (uguale a quello fisicamente mostrato in Tempi moderni da quel genio anarchico di Chaplin che aveva avuto la visione corretta di quale fosse il perverso meccanismo) che sottrae energia vitale: tempo alienato, luce solare negata, capacità di prendere decisioni della propria vita e magari inventare la propria vita o per lo meno la rappresentazione della stessa. Fine della ricreazione.

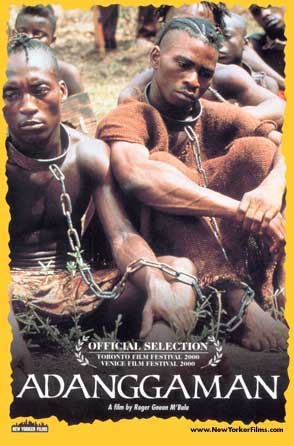

- M´Bala è un genio. Riesce dove fior di maestri del cinema africano hanno fallito: la sua sinestesia non concede nulla al gusto occidentale, non si fa coinvolgere da modelli che esulano dalla sua percezione di una storia che vede gli africani essere "negrieri" di altri africani ricalcando palinsesti di molti film che vedevano i bianchi in quella parte, perché da allora (XVII secolo) il lavoro è sempre funzionato così per tutti: lo sfruttamento del più forte sul sottomesso; e tuttavia anche le allusioni a racconti già codificati vanno a saccheggiare l´immaginario africano: la scimmia Botimo è il termine di paragone utile per alludere ai bianchi senza con ciò farsi succubi utilizzatori della cultura colonialista e mercantilista, dimostrando ai neo-schiavisti quale sia l´effettivo livello di preparazione antropologica che dimostrano affermazioni sconsiderate come "L´Occidente deve avere la consapevolezza della superiorità della sua civiltà". M´Bala usa la musica come elemento di racconto (da antologia è un coro degli schiavi alla gogna, in catene che nel tempo imposto alla melodia preludono al blues, la musica che maggiormente ha mostrato quanto il lavoro possa occludere ogni bellezza, strappando tutti i sogni e contemporaneamente ha esaltato la possibilità di esprimere la protesta) e la inserisce nel contesto di luci intense che sembrano scaturire dalla tenebra, proprio come la cocciuta insistenza del giovane a proclamarsi libero e a perseguire questa libertà dalle catene, una vocazione che assume tutte le sfumature di quel viraggio quasi fiabesco degna cornice di un racconto da griot, che non prevede alcun griot: si trascolora dal viraggio sui toni del giallo del giovane intrappolato nelle reti che lamenta la sua rabbia, attraverso il timbro rosso della notte in cui il villaggio lo punisce della sua ribellione, fino a quella pacificata e un po´ triste luce selenita che accarezza la pelle della giovane in un´orgia di tenui sfumature nocciola tra le quali baluginano i grigi della luna; ognuno dei tre viraggi ha sue protagoniste, propri stati d´animo, diversi aspetti dell´Africa.

Anche quando vira il b/n, il cromatismo che si ricava è puramente africano (deliziosa e comune ad altri testi filmici del continente quella dominante blu sul viraggio degli inserti onirici di ricordo: espressine coloristica della nostalgia; non a caso accompagna il film a ritroso verso quella prima immagine del giovane preso nella rete che si sgola a dichiarare la propria libertà), riesce a mantenere le atmosfere di quella panoramica, la prima di una serie, che va a scoprire le voci off dei due amanti che fuori campo stanno consumando la loro passione, la prima ribellione ("Un padre non può decidere della vita del figlio", ma il padre inamovibile: "Un figlio deve obbedire", dove la mediazione della madre non sortisce effetti di fronte al bisogno di sancire la propria autorità) a uno degli elementi della tirannia: la comunità patriarcale, dove alligna comunque il tarlo dello schiavismo. Il motivo dell´amore contrastato è che la sua amata è figlia di uno schiavo, ma si avverte anche nel tratteggio delle figure muliebri l´elemento femminile come contraddizione tra solidarietà (la pesca collettiva è un momento antropologico di una poesia intensa) e amazzoni, brutali custodi della prassi schiavista, che ha bisogno di forme di repressione e di controllo attraverso il ribadimento della autorità, che si scontra con l´amore e la libertà, uniti ("Finché mi aprirai le tue braccia sarò libero") contro le imposizioni del lavoro da schiavi. Infatti è evidente il messaggio essenziale che la pellicola mira a far affiorare: è essenziale mantenere la dignità, che è precisamente quello che ci viene sottratta con lo schiavismo, anche quello non dichiarato, e quando si annusa una svolta autoritaria che impedirebbe di mantenere spazi di libertà personale riducendo l´uomo a schiavo del lavoro e degli autocrati, destinati a loro volta a venire deportati (Adanggaman stesso, il negriero – "La Legge, la Tradizione sono io", quasi contemporaneo di Luigi XIV – , diventa cuoco a Saint Louis con il nome di cognome Brown, aspetto non documentato se non con una scritta sul mare, che fa immaginare il viaggio forzato oltreoceano), esattamente come avviene ai "buttafuori" delle aziende terziarizzate o svuotate dalla globalizzazione, descritte nel loro declino da Loach.

E così anche quando gli uomini e le donne sfilano in catene in totali che non concedono nulla alla retorica, persino in quella iconografia che ci sembra di aver visto moltissime volte, nessun fotogramma appare scontato grazie al fatto che non è contaminato dal gusto occidentale in nessun aspetto e ancor meno nella concezione del lavoro, mai mostrato direttamente, solo alluso, come qualcosa di mostruoso, innominabile quando assume l´aspetto osceno di sfruttamento dell´uomo sull´uomo, in virtù di una autorità "precisa, onesta, rigorosa", che punisce i funzionari che razziano, ma solo perché non hanno operato sottomissioni che potessero dare luogo a nuovi deportazioni di preziosa mano d´opera. Mentre il lavoro mostrato, quello libero da padroni dischiude nuove scoperte: dissodare unisce.

E l´alternanza tra b/n e forti luci sgargianti sono i momenti in cui più intensa è l´attenzione alla costrizione in spazi, anche e soprattutto mentali, angoscianti di quella che invece sarebbe una solarità piena e felice (il periodo – brevissimo – di vita libera con l´amazzone inaugurata dall´invito: "Cerchiamo di prenderci la libertà e un po´ di felicità"): in questo senso si segnala una sequenza di bianco e nero piovoso, dove le gocce illuminate sapientemente isolano la luce a sprazzi sullo schermo per accentuare in modo espressionista lo smarrimento degli schiavi accentuato dal canto di disperazione da loro intonato. E questa scena si alterna a quella in piena luce del mercato di schiavi, momento di più atroce perdita della dignità, che sancisce definitivamente la condanna senza remissione: "Schiavo sei e schiavo rimarrai", sancisce la figura di fango.

(... continua ...)

|

|