regia e sceneggiatura.............. Francesca Comencini

soggetto...................... Francesca Comencini,

................................... Luca Bigazzi,

montaggio .................. Linda Tylor,

suono ......................... Federico Ricci,

I testi di Carlo Giuliani sono letti da Carlo Orlando

produzione................ Mauro Berardi

distribuzione.............. Lunarossa Cinematografica

durata........................ 59'

Tragedia è dunque imitazione di un'azione seria e compiuta, avente una propria grandezza, distintamente per ciascun elemento delle sue parti, di persone che agiscono e non tramite una narrazione, la quale per mezzo di pietà e paura porta a compimento la depurazione (katharsis) di siffatte emozioni (Aristotele, Poetica, 1449 b,24-28).

| Il monologo tragico

Compaiono brani in latino, l'attribuzione è dubbia - potrebbe essere un qualunque autore classico, eppure poi si scopre che sono scritti di Carlo, presumibilmente tradotti da Erri De Luca -, certamente sarebbe stato più adatto l'esametro dattilico euripideo o il trimetro giambico delle Eumenidi (le Furie, giustappunto) di Eschilo, perché chi spacca lo schermo è la madre di Carlo, volto dolente e dignitoso, attonita e consapevole di essere sottoposta alla più grave prova per un essere umano: sopravvivere al proprio figlio.

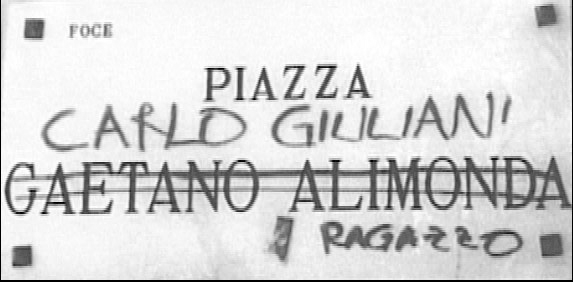

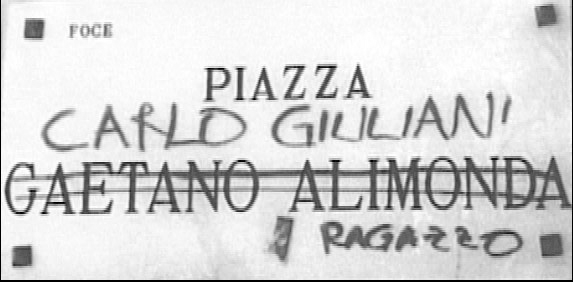

Questo accomuna le due figure gigantesche di Genova nel luglio 2001: la madre di Carlo che compiange la madre dell'ucciso al telefono con la figlia - senza sapere di essere lei («O figlia, io sono qui sin dall'aurora con l'animo in trambusto», Ecuba in Le Troiane di Euripide) - e Hebe de Bonafini, irriducibile madre de plaza de mayo che sovrastava con la sua voce gli schiamazzi degli Otto nani rinchiusi a governare il mondo con la polizia, che sfidava dal palco tutti gli sbirri del mondo, quelli che hanno ucciso i suoi figli, sbirri che costituiscono il corpo unico metaforicamente compendiato nella calotta cranica di Scajola, da cui sono stati degenerati quelli che - ultimi in ordine di tempo - hanno ucciso Darío e Maximiliano a Buenos Aires. Solo così si possono imporre, perché non rappresentano più nessuna idea di convivenza, ma solo i loro interessi (depurati pure dai conflitti intrinseci al loro sistema capitalistico), evidenziando il momento di profonda crisi della società, innanzitutto dal punto di vista della proposta culturale di rappresentazione della realtà.

La madre ha ancora un rigurgito bellissimo da eroica mater classica, quando evoca il soccorso dei compagni, ma rimarca con rabbiosa denuncia l'empietà insensibile delle cosiddette forze dell'ordine: altro che Achille che restituisce il corpo, qui le immagini di repertorio sono utili per mostrare l'occultamento del cadavere, il suo rapimento, il tentativo di creare una falsa verità - che prosegue tuttora - e non la restituzione di Ettore-Carlo, anzi il tentativo di infangare la figura, sminuire l'umanità del giovane "eroe omerico", tentare di ridimensionarlo, inserendolo in qualche stereotipo col quale paragonarlo ai comprimari che lo hanno ucciso nella loro pochezza. Ridurlo a funzionario, a maschera: portarlo al loro livello. Invece la tragedia esalta l'individuo nella sua unicità, evita le maschere e mette a nudo l'umanità dolente.  Ecco, interrompere il monologo tragico della madre fa il gioco dei bastardi che hanno cercato di contestualizzare per difendere il sistema assassino, per salvare il carabiniere assassino, per legittimare il potere. Assassino sempre, pur di perpetuarsi. Il monologo usa, scopre, si appropria e rigetta la quintessenza della narrazione occidentale; ci sono tutti i meccanismi narrativi più schietti e naturali, comprensibili immediatamente a chiunque sia cresciuto nei mega-recit occidentali: «Ma metti via quella pistola!!» rimbomba come una condanna definitiva della pochezza di chi ha armato quella mano, di chi ha premuto il grilletto e anche di chi ora inventa calcinacci.  Non serviva altro. Forse ci potevano ancora stare, come corifei, i testimoni, fissati - genialmente - in un bel bianco e nero di fotogrammi fissi, silenziosi e già per questo giudici dell'operato di squallidi "specialisti" (nell'accezione di Eichman) da poco dimissionari per lasciare posto a piduisti, corrotti sottosegretari cacciati ai tempi del crack ambrosiano, altrettanto "specialisti" che svolgono il loro lavoro con zelo, perché quelli sono gli ordini, non ne sono responsabili, mai, nemmeno quando eliminano le scorte per agevolare il compito dei loro sgherri.  Francesca Comencini ha forse avuto paura della forza che promanava da quella madre e da quella perfetta tragedia greca. E allora purtroppo ritaglia al rallentatore la figura di Carlo pochi minuti prima del suo assassinio, cadendo nella trappola di Pelejsan (cfr La memoria collettiva qui a fianco) e relegando Carlo nell'empireo degli eroi, lo stesso che ha ingessato i giovani partigiani uccisi due volte: dai nazi-fascisti e dalle corone ai militi ignoti dei tanti 25 aprile svuotati da parate democristiane: usare il rallentato alla ricerca di un'aura impossibile significa non capire la tragicità di quella morte, e anche la sua ineluttabilità, che invece traspare nelle parole della madre, impegnata a non far morire due volte il figlio, impedendone l'agiografia, che invece in sua assenza la regista infarcisce con l'aiuto di alcuni spezzoni inseriti per allungare il brodo e pubblicizzare componenti del movimento, anche troppo protagoniste e ipervisibili: cosa c'entrano le sequenze sulla notte prima al Carlini e la pioggia e i canali di scolo costruiti da bravi soldatini e boy-scout?; cosa ci servono le riprese dell'organizzazione militare dell'armata brancaleone di gommapiuma e scudi di plexiglass?  Non basta inserire il commento della madre: «Buffe caricature di armature di cavalieri medievali contro cui si scatena una carica a freddo»; il pathos del film è bloccato e interrotto dalle immagini che sminuiscono la potenza del racconto e della rievocazione, come nel caso della sequenza dell'omicidio? Quelli sono fotogrammi fissati nelle pupille in eterno, sono storia, non pathos, non Carlo, di cui è troppo presente anche la valanga di scritti che rivelano un giovane intelligente e sensibile, ma non diverso da migliaia di altri compagni. |

La memoria collettiva: la decantazione del tragico.  La tragedia non ricostruisce, ma imita con verosimiglianza per far capire cosa c'è dietro gli eventi; attraverso le emozioni si coglie il passaggio epocale: Vittorio Alfieri lo dimostra con la decadenza della classicità che trasuda dai suoi versi ricolmi di ira e malinconia, in ciascuno di essi si consuma la fine di un'epoca. È quanto avvenne a Genova a luglio, seguito poi da eventi sconvolgenti mondiali (crollo del sudamerica, nazistificazione della Palestina, crociata occidentale strumentalizzando episodi terroristici ambigui, orditi da - ex? - agenti cia): il passaggio potrebbe trovare la sua catarsi in una corretta e intensa interpretazione tragica, che nella scia alfieriana potrebbe unire i due grandi sentimenti decadenti (collera e malinconia, in gran quantità presenti in piazza Alimonda) per superare l'impasse eroico e traghettarci verso una nuova proposta mitopoietica alla ricerca di una chimerica libertà come quella inseguita da Alfieri («Giacché egli avrebbe voluto assurdamente difendere il suo Io originale e immacolato da ogni profano contatto della eterna e rinascente tirannide, che è la vita e l'adattamento politico di tutti i giorni. Si tratta, senza dubbio, di una posizione assurda, ma di quella assurdità che è fonte di poesia e perenne alimento di quell'altra libertà politica, a cui solo possono giungere le nazioni e i popoli, che sappiano ritemprarsi in cotesta ritrosia antistorica dello spirito individuale», Luigi Russo, in Vittorio Alfieri, La Vita, Principato, Milano-Messina 1971).  I presupposti avrebbero potuto esserci tutti in questa figura di Ecuba indomita eppure schiantata dalla perdita. «Demagoghi, razza d'ingrati, in caccia solo del favore popolare! State lontani da me! Ingannate gli amici, che vi importa, a voi basta compiacere la massa colle vostre parole. Con quale cavillo hanno votato la morte di una bambina?» (Euripide, Ecuba, 254-58). Invece quando svanisce il volto di mamma Giuliani viene meno anche la forza di contrapporsi, mentre riprende quello stesso vigore nella rievocazione del figlio, una scia di lutti che va dai morti di Reggio Emilia ai Francesco Lorusso, Walter Rossi, Giorgiana Masi, Fausto, Iaio... Ma ora non c'è più la compassione (partecipazione al pathos) per rendere collettiva la pena: «Non so dove girare gli occhi, figlia: sono troppi i mali che mi circondano. Mi fisso su uno, non mi lascia più, ma un altro mi chiama, si sovrappone, si accavalla. La tua passione, come potrei cancellarla dalla mente sino a non piangere? Eppure il racconto della tua nobile fine smorza la mia pena. Com'è strano! Una terra grama, se un dio interviene al momento giusto, diviene fertile di spighe: una terra feconda, se le viene a mancare il necessario, produce gramo raccolto. Non è così che succede cogli uomini: il malvagio non può che essere malvagio, il buono buono: le avversità non guastano l'indole, che rimane sempre uguale. È il sangue che conta o l'educazione? L'essere rettamente educati è certo una scuola del bene: e chi lo impara, ha uno strumento per giudicare il male.» (Euripide, Ecuba, 488-492).  La tragedia serve per identificare il momento, quell'istante dopodiché più nulla sarà come prima, serve per valutare la distanza e cogliere la trasformazione, riprendere il filo delle emozioni e scoprire quanto siano ancora aperte le ferite. Inoltre serve per creare tradizione, legandosi ad altre imprese a cui rimanda l'incontenibile sbocco di coscienza, costituendo una elucubrazione che le leghi tutte, permettendo di avviare una nuova narrazione, fondata su idee diverse da quelle ormai incancrenite (del tardo capitalismo). Fleischer dopo la proiezione di Un mondo agitato rimontaggio bambinesco e entusiasmante, a doppia velocità, in 87 minuti, di oltre 300 lungometraggi «sordi» più che muti, girati fino al 1914 soprattutto in Francia ma anche in Usa, Russia e Italia, ha spiegato: «Non voglio estetizzare il repertorio, come fanno molti miei colleghi, per esempio Pelesjan, rallentando i fotogrammi, credo che ci vogliano ammaliare con la nostalgia struggente dei tempi antichi, per quanto tragici siano stati». Fleischer ha fatto il contrario, velocizzando in una sorta di slapstick totale anche gli incubi, i suicidi e i dolori (il cinema come arte della luce alle prese con la parte oscura, l'ombra, il buio, ciò che non si coglie con lo sguardo, è la sua ossessione) di chi si stava avvicinando a passi da zombie a due catastrofici conflitti mondiali. Tagliando le immagini, fermandole, le fa ripartire più veloci, mentre il suono, la musica e il testo fuori campo, sia sincronizzati che scollati, hanno un altro effetto dinamizzante, unificando il disomogeneo, i dieci differenti modi di svenire, o accasciarsi sulla sedia o raddrizzarsi o scoprire un adulterio o inseguire in massa un corpo erotico, per esempio. Con effetti comici finali, ma soprattutto riuscendo a proiettare continuamente sullo schermo «l'ombra del regista» che, con un gesto di dark-art, unifica tanti «mediocri film» in un unico rito sacro e demoniaco, cruento e misterioso, di purificazione dell'immagine.

(Roberto Silvestri, La banda dei cinefalsari a Pesaro, in il manifesto, 27 giugno 2002)

|