NON-UMANO, PIÙ UMANOForme del cinema di Norman McLaren |

|

|

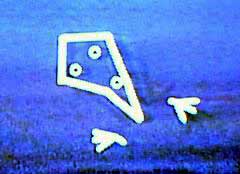

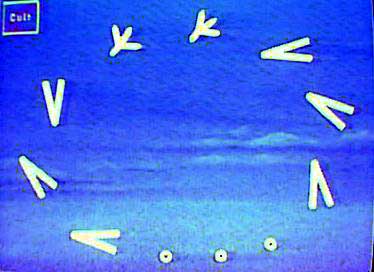

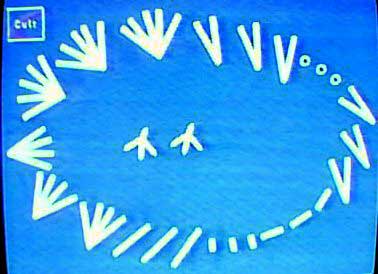

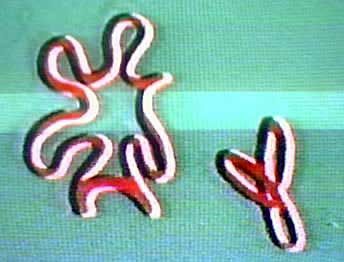

Il merlo (Le merle, 1958) vola nel riverbero delle nuvole del pensiero. Nuvole del pensiero, un pensiero fluido perché scorre, ma anche gassoso, evaporato, che si espande. Non ha forma propria, ma prende - come il merlo - la forma che di volta in volta gli si dà. Pensiero che è un'astrazione, linee e sgorbi, segni e convenzioni; ma è anche poesia e perfino umorismo, quando dalla corona di becchi, nasi, corpo (unità centrale?), l'animale della fantasia di McLaren si traduce nello schema grafico di una partita a «tris». Il merlo si scompone e ricompone, si sbiotta e si riveste di piume e becchi, si sfalda nella metamorfosi. In altri film di McLaren la mutazione riguarda tutto lo schermo, materia unica delle trasformazioni del proprio magma. Il merlo invece esplode in tutte le linguette di carta che lo hanno costruito, attrazioni e repulsioni le fanno frammentare come schegge eclatanti, polarità positive e negative, calamite e idrorepellenti allontanano i contorni quando prendono forme troppo a lungo mantenute uguali a se stesse e quindi troppo riconoscibili. Nella ricchezza dell'invenzione, sempre diversa e sempre più complessa, il merlo in fondo non esiste più (ma era mai esistito quello che noi chiamavamo merlo, al di fuori della canzoncina che lo accompagna?), o forse sta altrove. In ogni caso non è più «merlo» ma puro pensiero. |

|

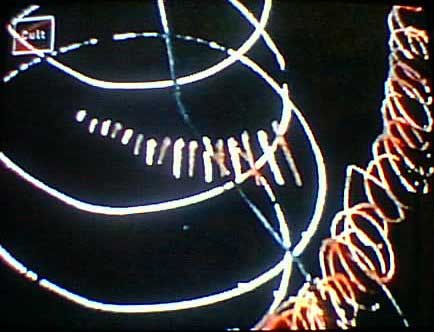

Le Linee orizzontali (1962) sono pura poesia. Solo commento alla musica di Pete Seeger? Proviamo a vederlo senza sonoro. Il ritmo della musica si trasferisce e si concentra inesorabile anche nell'elemento visivo sopravvissuto. Guardare il film senza suono è come leggere uno spartito senza ascoltare il disco o l'esecuzione pubblica, è immersione nella scrittura musicale più che nella musica. È come l'Arte della fuga che - piace pensare - Bach concepì proprio perché non fosse eseguita da uno strumento privilegiato (è meglio l'esecuzione alla tastiera - cembalo o pianoforte - o all'organo, o in complesso di fiati o di archi?). I materiali sono pochi, ma sfruttati a fondo, spolpati in tutta la loro possibile evidenza: velocità, densità dell'accavallarsi delle linee, mutazioni coloristiche dello sfondo. La caratteristica del cinema di McLaren è davvero il carattere redditizio del disponibile. Un concetto che applica all'artigianato cinematografico come se si trattasse di una caldaia da ottimizzare nelle sue funzioni per limitare esalazioni e dispersioni e consumo energetico. |

|

Ritmo, densità dei corpi e dei tratti, sfondi: elementi vecchi come è vecchio il cinema, ma di solito al servizio di una storia o della definizione dei personaggi, dei tipi umani. Al servizio della riconoscibilità. McLaren propone poco di riconoscibile, e quando ciò avviene (Begone dull care, Blinkity Blank), avviene in forma ironica. No, questo cinema fatto con le proprie mani va alla scoperta di se stesso e di nient'altro, non tratteggia somiglianze; si avventura nello sconosciuto, con la sola certezza della «familiarità». Da Terenzio: «Homo sum; humani nihil a me alienum puto». L'umanità si scopre procedendo nell'intento. E che importa se prende fattezze inusitate? Siamo lontani dalla tendenza all'antropomorfizzazione dell'animazione classica, della volontà di dare a tutti i costi agli altri esseri (viventi o inanimati) le nostre caratteristiche. Molto più interessante scoprire che di umanità sono fatte anche le cose che restano cose, i segni che restano segni. Fanno parte di una vita che esiste quando è percepita. Se no è solo un puro organismo - e questo, si badi, non è poco: è una constatazione umanistica, alla faccia di chi crede che questo cinema si limiti al divertissement. |

|